GUILLERMO GARAT (URUGUAY)

“El arte de la guerra se basa en el engaño”, prologaba Sun Tzu. En la guerra contra “la droga” el primer engaño es de palabra. “Droga” es un nido demasiado chico para tanto cuervo. ¿En la droga anida el crimen? ¿O en las desigualdades, los dolores psíquicos, la compulsión?

Guerra y droga fungen como leva simbólica en la explicación pública. ¿El enemigo son los campesinos del VRAEM peruano, que cosechando coca aseguran educación para sus hijos? ¿La Colombia desarropada o el gran “narco” en México? En realidad “la droga” o “el narco” son tapadera de corrupción, impunidad, desigualdad, ausencia del Estado y economía formal.

El tótem de dos cabezas es una invasión al sentido común, una ocupación al conocimiento; un bombardeo a soluciones plausibles, democráticas; una trinchera al entendimiento y un retén a la circulación de indicadores fiables, de resultados. La guerra es una política pública sin datos abiertos ni accesibles, salvo para contar toneladas sin trazabilidad.

¿Cómo es posible que Estados Unidos haya gastado entre un trillón y 640 millones de dólares, según estimaciones parciales durante medio siglo y que el año pasado haya enterrado más de 100.000 muertos por sobredosis? ¿Cómo barrer bajo la alfombra la sangre en América Latina?

Las maquinarias militares de México o Colombia, sin presupuestos ni resultados transparentes, deberían explicar algo. Los Estados deben sincerarse: los cárteles se multiplicaron como la rentabilidad. Se dispararon la violencia, la corrupción, el uso y las intoxicaciones como la de Argentina cuando 25 personas murieron por tomar cocaína adulterada.

Incluso movimientos sociales como el caso Ayotzinapa quedaron sometidos al conflicto, solapados en una “narconarrativa”, como la bautizó el periodista e investigador académico Oswaldo Zavala, “una plataforma ideológica que media nuestra comprensión”, que aplaca la complejidad, relativiza las dinámicas sociales, ignora la lesividad de sus políticas y sella el imaginario social.

Es más fácil hablar de “droga” que de pésimas, sino inexistentes, políticas públicas. Es más fácil desplegar la policía en alguna periferia y llevar cámaras de TV que hacer partícipes del bienestar material y simbólico a poblaciones ninguneadas.

Estimaciones de hace diez años decían que un 20% de los latinoamericanos tras las rejas fueron penados por “tráfico” de drogas. En líneas generales las tasas siguen aumentando. En Colombia en 2019, 51 personas cada 100.000 estaban presas por delitos de drogas, cuando en 2010 eran 35. En Perú, eran 24,5 en 2013 y 44,6 cada 100.000 en 2020, según Naciones Unidas. Las presas por los mismos delitos son casi la mitad de todas las mujeres privadas de libertad y también crecen. No mataron ni intoxicaron. Pero engrosan las penitenciarias. Egresadas, ensancharán su marginación, y las estadísticas de quienes duermen sin abrigo.

Las personas en calle no se bañan porque se drogan. No trabajan porque se drogan. Piden dinero para “la droga”. ¿En serio lo creemos? Mi ciudad, Montevideo, en los últimos dos años, luego de implacables recortes a las políticas sociales, se llenó de personas durmiendo en intemperie, incluso en balnearios, algo nunca visto. El discurso oficial repite: “la droga” los vomitó ahí. Pero “la droga” los ayuda a sobrellevar la intemperie, la violencia y el hambre, sin educación, trabajo, salud, integración social ni desarrollo personal plausible.

La guerra centrifuga lo privado, ningún espacio le es ajeno. La guerra es letal: en México ha hecho retroceder la esperanza de vida para los jóvenes que dejan el colegio con mayor frecuencia, la “guerra” aumentó exponencialmente la violencia de género, los asesinatos impunes y los traumas psíquicos en decenas de barriadas latinas. También enjaula sin pruebas y transmite en directo. Como en 2010 cuando la tele juraba que cinco trabajadores en Ciudad Juárez eran culpables de accionar un coche bomba. Aunque hayan sido secuestrados por militares y se hayan auto inculpado para no seguir siendo torturados.

La narconarrativa todo lo explica en prime time, desde raterías a desapariciones masivas. Obtura el engaño, la corrupción estatal, la fusión público-privado de la violencia y guiña el ojo al tráfico de sustancias que dice prohibir en público, pero cobija en privado.

La guerra empuja a sus efectores a la locura. Dejar solos a un par de militares erradicando matas de coca en Alto Huallaga con una pistola es condenarlos. ¿Le dan el revolver para defensa, suicidio o es un pase a corromperse?

La guerra contra las drogas fracasó por sus resultados, pero sigue ganando con la palabra. Es para “mantener a los pobres lejos y controlados, para que no incomoden”; dijo alguna vez un curtido expolicía carioca.

No es una lucha contra estimulantes, es un atentado contra la información, contra quienes mueren intoxicados, violentamente, son torturados, desaparecidos, y/o vejados. Es terrorismo de Estado a veces. Mientras, el mercado no regulado lubrica activos de grupos criminales y de protectores del capital perfectamente legales. La droga no es el cataclismo, es la guerra que no termina. Debemos ajustar las cuentas entre “droga” y “guerra”, pero en paz.

RICARDO LEÓN (PERÚ)

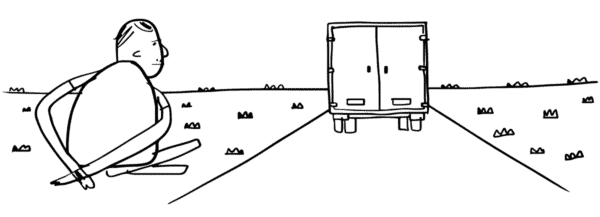

“Si hay problemas, solo repliégate y espera”, le advirtió un policía la primera vez que se adentró en el monte. Se llama Ernesto, solo por seguridad no diremos su apellido, pero sí su alias: Acuario. Uno de los agentes más veteranos del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga, mejor conocido como Proyecto Corah.

Lo de “conocido” es un decir: en realidad, muy pocas personas en Perú saben que existe una dependencia del Estado cuyos trabajadores se encargan exclusivamente de recorrer los valles cocaleros —que en el país son muchos— y cortar de raíz las plantas de coca antes de ser procesadas y convertidas en cocaína.

Acuario entró a trabajar al Proyecto Corah a inicios de los noventa y sus primeras misiones las cumplió en la localidad de Tocache, en la ceja de selva al norte del Perú, una región conocida como Alto Huallaga. En aquellos años, esta era la capital del narcotráfico peruano: allí se habían establecido las mafias más temidas y poderosas que despachaban clorhidrato de cocaína en avionetas, principalmente hacia Colombia. En el Alto Huallaga, la economía dependía directamente del apogeo de ese polvo blanco.

En su primer día de trabajo le entregaron botas de jebe, una mochila, un machete y un “cocodrilo”, una herramienta rudimentaria parecida a una escoba de fierro, en cuyo extremo lleva dos cuchillas dentadas especiales para arrancar las plantas desde la raíz. Después le dieron un cinturón del cual colgaban una cantimplora, una radio y una pistola, “para que me defendiera o, por último, me suicidara; si no, me cortaban en pedacitos”.

Por supuesto que había problemas en una zona como aquella. Los narcotraficantes, que antes habían disputado a balazos aquel territorio con grupos remanentes de Sendero Luminoso, después entendieron que era más conveniente aliarse: los narcos trabajarían en la zona, y les pagarían a los senderistas a cambio de cuidar que no ingresaran extraños. Por ejemplo, los del Proyecto Corah.

Acuario tiene 57 años. Es un limeño corpulento y de baja estatura, y siempre está haciendo movimientos rápidos: cuando trepa al camión que transporta a los erradicadores, cuando baja del helicóptero, cuando camina entre los cocales, cuando se lleva el ‘cocodrilo’ al hombro. Por momentos entrecierra los ojos como si filtrara la fuerte luz del sol selvático. Repite ese mismo gesto cuando recuerda algún episodio amargo, como el asesinato de su hermano —era policía antidrogas— a manos de terroristas en una región cercana. O el día en que él mismo estuvo a punto de morir.

“Llovía mucho. Nos dispararon con una retrocarga desde arriba y todo fue un caos”, recuerda. Corrió loma abajo para buscar un escondite, pero resbaló en una larga pendiente de barro y piedras. Cuando se repuso, se palpó el cuerpo y no encontró nada: había perdido la mochila, el machete, el cinturón, la pistola. Entonces se acordó de aquella orden inicial: “Si hay problemas, solo repliégate y espera”. Ya olvidó cómo acabó aquel violento episodio, uno de tantos que se mezclan en su memoria.

En el nuevo siglo la vida cambió en el Alto Huallaga. Los remanentes de Sendero Luminoso fueron atrapados o cayeron muertos, los traficantes se desplazaron a otras zonas y los erradicadores avanzaron, cerrando los dientes de los ‘cocodrilos’ por toda la región.

La hoja de coca no desapareció, pero casi, y eso trajo nuevos problemas. Aunque el Estado peruano diseñó planes para impulsar cultivos ‘alternativos’, como el café o el cacao, los resultados no fueron muy auspiciosos. La hoja de coca daba cosechas dos o tres veces al año, no había que cuidarla demasiado y, además, la paga era en dólares. Los sembríos legales que les fueron ofrecidos a cambio producían a un ritmo más lento, estaban expuestos a plagas, requerían conocimientos técnicos y no era fácil acceder a los mercados de venta. El Alto Huallaga se empobreció.

La hoja de coca no desapareció, pero casi, y eso trajo nuevos problemas. Aunque el Estado peruano diseñó planes para impulsar cultivos ‘alternativos’, como el café o el cacao, los resultados no fueron muy auspiciosos. La hoja de coca daba cosechas dos o tres veces al año, no había que cuidarla demasiado y, además, la paga era en dólares. Los sembríos legales que les fueron ofrecidos a cambio producían a un ritmo más lento, estaban expuestos a plagas, requerían conocimientos técnicos y no era fácil acceder a los mercados de venta. El Alto Huallaga se empobreció.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) advirtió que, en 2013, había poco más de 4.300 hectáreas de coca sembradas en el Alto Huallaga. En los seis años siguientes, en medio de una compulsiva campaña de erradicación, la extensión sembrada se mantuvo alrededor de las 1.500 hectáreas. Pero en 2020 subió a más de 2.100 hectáreas y, según los cálculos más conservadores, en la actualidad debe haber otra vez unas 4.000 mil hectáreas sembradas.

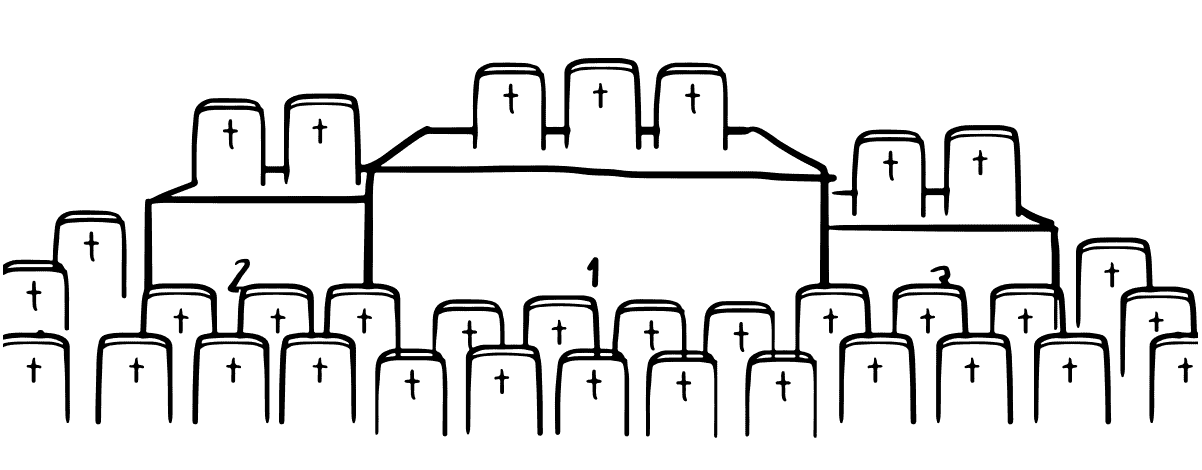

El Perú ocupa el piso más bajo de la pirámide del tráfico mundial de cocaína: es el proletario de la droga. En todo el país hay una extensión de cocales tan grande como 80.000 canchas de fútbol juntas, quizá más, pero no hay un solo cocalero rico. Quienes se llevan la mayor ganancia son los que ‘exportan’ ladrillos de cocaína al extranjero, y aquellos que la reparten en los grandes mercados como Brasil, Estados Unidos o Europa. Pretender derrotar al narcotráfico cortando plantas de campesinos pobres como única solución, es un error que nadie todavía puede corregir.

¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos del Perú en estos últimos años? Después de ordenar la erradicación de decenas de miles de hectáreas de coca, después de ofrecer alternativas irreales y ver cómo estas fracasaban, aplicaron la misma estrategia que Acuario aquella vez, cuando estaba asustado y escondido en el monte: replegarse y esperar.

Ricardo León (Lima, 1982) es reportero y editor de la sección Nacional en el diario El Comercio. Recibió el Premio Nacional de Periodismo 2016 por sus reportajes sobre la guerra contra Sendero Luminoso y el narcotráfico en el Perú. Autor de Alias Jorge, la vida ajena y prohibida de un terrorista desertor.

Javier Sinay (Argentina)

Algunos de los primeros en morir eran amigos que se habían juntado a ver un partido de fútbol. Habían pasado ya las once cuando terminó —Argentina 1, Colombia 0— y ellos decidieron que la noche no estaba completa sin unos saques. Subieron al auto, compraron un poco de cocaína en una barriada muy pobre llamada Puerta 8, la aspiraron en el viaje de regreso. Tomaron un poco de alcohol ya adentro de la casa. Dino, de 33 años, se sintió horriblemente mal: nunca un flash había sido tan oscuro. Leo, de 39, lo siguió. Sus nombres estarían en las noticias al día siguiente.

Al mismo hospital adonde Dino murió y Leo terminó en terapia intensiva, poco después llegó otro hombre tan envenenado como ellos. Su novia, en cambio, no lo logró: había quedado muerta en su casa. A lo largo de esa noche llegaron siete más a ese hospital (el Hospital San Bernardino, de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense): aparecían sin poder respirar, sin coordinar los movimientos, en medio de un shock que los médicos no conocían. Era el 2 de febrero de 2022. Al amanecer ya había en toda la zona oeste 20 muertos y unas horas más tarde, 24. El informe científico final llegaría dos semanas después: el agente letal se llamaba carfentanilo, un opiáceo que se usa para anestesiar elefantes, hipopótamos y rinocerontes.

Hacia el mediodía, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni —un funcionario con fama de duro—, ordenó: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”.

Nunca en la historia argentina un ministro había hablado sobre cocaína de un modo tan crudo (y solo en 1993 había habido una intoxicación masiva con más víctimas: 26 muertos por un vino adulterado con metanol). La declaración le trajo a Berni una ola de repudios y un ministro nacional se burló en Twitter, pero al mismo tiempo que el Ministerio de Salud provincial se alineó y difundió un mensaje similar. Por una emergencia exponencial, la reducción de daños —casi inexistente en este país— estuvo un día en boca de todos.

“No hay que ser hipócritas”, dijo Berni cuatro días más tarde, ya con la situación controlada y la cocaína secuestrada, “hay que discutir nuevos paradigmas, pero mientras tanto tenemos que usar todas las herramientas y yo no veo esa voluntad”.

En Argentina —un país considerado de tránsito por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes— la tenencia para el consumo personal está ambiguamente penalizada: sigue siendo ilegal a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó con dos fallos (Bazterrica, de 1986, y Arriola, de 2009) que ese castigo es anticonstitucional porque va contra conductas privadas que no afectan a otros. Esa ilegalidad cubre con un estigma a quienes consumen drogas y hace más difícil la atención en salud. La Ley de Drogas (bastante restrictiva) y la Ley de Salud Mental (que propone acompañar a quienes usan drogas con abordajes múltiples y diversos) conviven en tensión.

Pero la clave en el fracaso argentino es el negocio ilegal de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico. La Procuraduría de Narcocriminalidad advirtió en 2020 que el 40% de los casos de drogas en todo el país correspondió a casos de tenencia y el 70% de las causas las inicia la policía sin denuncia, a pesar de que el 73% de las denuncias son por narcotráfico. Esto significa que la gente quiere que la policía arreste a los traficantes, pero la policía arresta a los consumidores.

Y con los traficantes hace negocios: una comisaría fue intervenida por el gobierno provincial a causa de la cocaína envenenada y en un comunicado de un juzgado federal sobre una investigación conexa, se lee que “se constató la presencia de bandas con recursos y medios sofisticados, la intervención de ‘clanes’ de larga data de la jurisdicción, (…) connivencia de personal de fuerzas de seguridad y la actuación de personas a pesar de estar privadas de libertad”. El economista Andrés López, del Conicet y de la Red Mercosur, calculó el mercado interno narco —clandestino— en unos 650 millones de dólares: 0,1% del PBI argentino. “Que sea el 0,1% del PBI es razonable, no es muy distante del 0,2% que se estima de la Unión Europea, donde hay países que tienen números oficiales”, dijo López en febrero al diario La Nación. No hay estadísticas oficiales, hay números innegables: las muertes.

Luego de escuchar más de 40.000 horas de intervenciones telefónicas, los investigadores creen que la cocaína envenenada llegó desde Colombia. Era un kilo ofrecido en el oeste del conurbano bonaerense a 2.800 dólares, poco más de la mitad de los 5.000 dólares que marca el precio en el mercado negro. El carfentanilo fue colocado fuera de la Argentina, parece, para “estirar” la droga.

“Todas las cagadas que hicieron… tiraron a la cancha lo que no estaba para tirar, hicieron todo cagada”, dice el capo narco en una grabación. Está molesto, encerrado en el penal de Rawson, en la Patagonia. Controla desde la celda un negocio descontrolado. El viento, afuera, sopla ferozmente.

Javier Sinay (Buenos Aires, 1980) es periodista y escritor. Premio Gabo 2015. Fue editor de Rolling Stone (Argentina) y ha colaborado en diversos medios como Gatopardo, Etiqueta Negra, Letras Libres, entre otros. Autor de Camino al Este, Los crímenes de Moisés Ville y Sangre joven, libro de crónicas ganador del Premio Rodolfo Walsh 2010.

Rodrigo Pedroso (Brasil)

Un día de noviembre de 2015, Robson Rodrigues da Silva, entonces jefe del Estado Mayor de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, abrió una grieta en el secretismo de la Policía. Sentado frente a los diputados en el Palacio Tiradentes, donde se deciden los rumbos de la política brasileña, Robson estaba decidido a defender el uniforme al que le dedicó su vida.

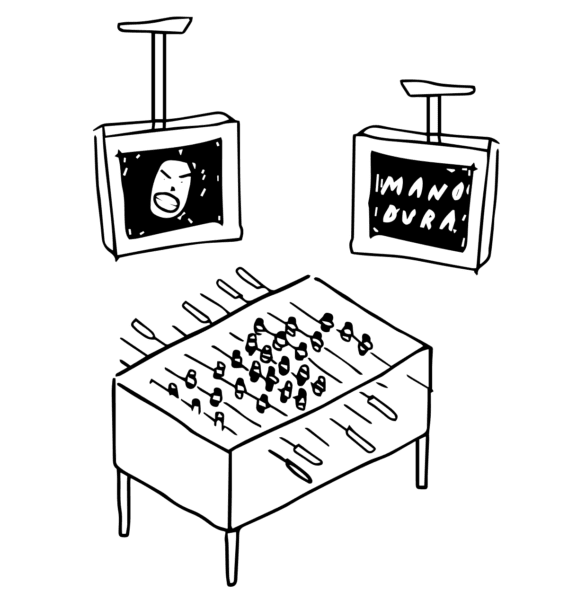

Río de Janeiro enfrentaba un aumento de asesinatos cometidos por policías (305 muertos en aquel año), sin que ninguna autoridad asumiera la responsabilidad. Las protestas llenaban cada vez más avenidas y plazas. Solo entonces los diputados crearon una comisión especial para investigar dichos crímenes. Bajo la mirada de los periodistas, uno de los diputados de derecha desvió la discusión para cuestionar la postura del jefe de la Policía Militar sobre el tráfico de drogas en Río: mientras Robson analizaba el narcotráfico como un problema de salud pública; en campañas electorales, programas de televisión y restaurantes chics de Leblon (el barrio clase alta de Río, mil veces retratado en telenovelas de TVGlobo), los políticos más conservadores y opinadores de prensa exigían combatir el tráfico de drogas con mano dura. Agudizar “la guerra”.

“¿Está seguro de que quiere que yo hable?”, le dijo Robson a su comandante, alejando el micrófono, cuando este le pidió que contestara las críticas del diputado.

Policía desde los 21 años, Robson es un hombre atlético, aficionado a la Historia y a las estadísticas, que nunca se sintió cómodo con la formación ni la ideología militar. Entró a la institución más en búsqueda de ascenso social que por identificarse con la mano armada del Estado. Robson quería dejar de ser pobre, como lo son tantos jóvenes en la Baixada Fluminense, una zona con uno de los peores índices de desarrollo humano y con más homicidios en Río.

“La ascensión social del pobre es el estudio”, dice Robson, que tuvo amigos de infancia que acabaron en el sicariato y la venta de droga para ganarse la vida. “Ese fue el camino que tomé”.

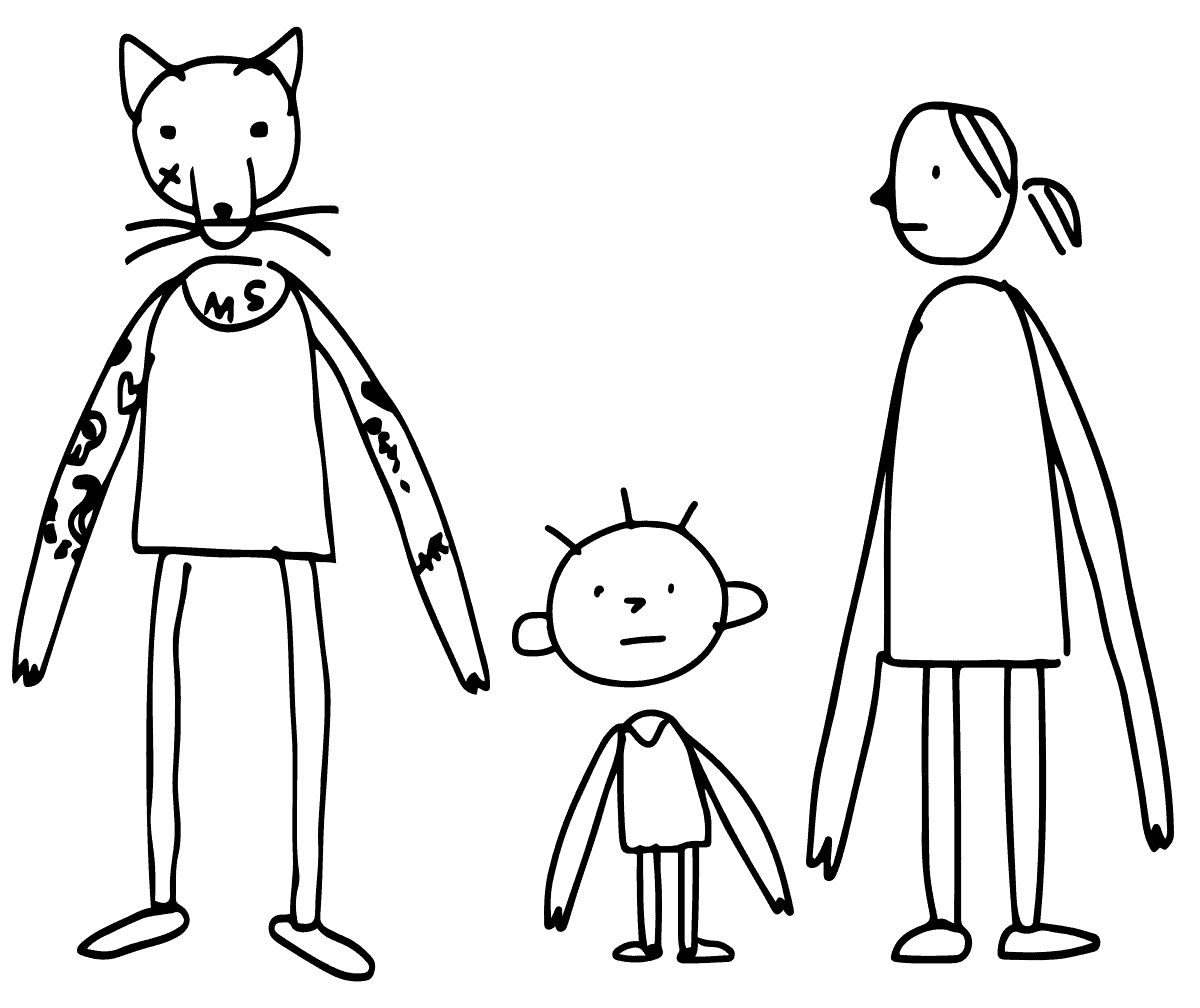

En los noventa, Robson se dio cuenta de que la instrucción militar lo alejaba de la sociedad que debía proteger, así que estudió Derecho y después Antropología. Con esa formación, analizó de cerca el crimen organizado, la llegada de la cocaína a los morros y barrios ricos, y el uso de armas de guerra, tanto por milicias criminales como por la Policía.

La primera vez que vio una UZI (ametralladora compacta), fue en manos de los narcotraficantes (la mayoría vivía en favelas) que se enriquecían con el boom de la cocaína. Después, en las favelas vio muchachos armados con un FAL. “Con la presión de la prensa y la opinión pública, corrimos a armar a la policía”, recuerda Robson, que entrenó al Batallón de Operaciones Especiales. “Solo que nadie sabía usar ese fusil”.

En 1985, cuando Robson se volvió policía, Brasil registró menos de 20.000 homicidios. En 2017, 67.000 brasileños fueron asesinados, casi cuatro veces más. Ese año, el homicidio se transformó en la principal causa de muerte de los jóvenes. Como respuesta, la Policía hizo más capturas que nunca. El número de presos aumentó diez veces en treinta años. La Ley de drogas de 2006, que no tiene criterios claros entre tráfico y uso de estupefacientes, aceleró el proceso. Hoy, uno de cada tres presos en el país ha sido condenado por narcotráfico. Y el grueso, tanto de muertos como de encarcelados, lo conforman jóvenes negros (un 60% de los presos lo son): la población predominante en favelas y periferias de Brasil, en especial de Río.

La nación famosa por haber ganado más mundiales de fútbol que cualquier otra, se convirtió así en tierra de récords infames: el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo, y el tercer país con mayores incautaciones de droga en el mundo, y el país que la peor política de drogas en el mundo, además de ser una ruta importante del tráfico internacional.

“Yo vi todo ese proceso en las calles, es mi trabajo”, me dijo Robson, muy serio, como si estuviera dando una conferencia. En un país donde el Alto Comando suele hacerse de la vista gorda ante las acciones de los malos policías, Robson dio espacio para investigar y juzgar a los oficiales involucrados en sospechas de corrupción. También implementó las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) que, en vez de castigar y reprimir, se enfocó en generar confianza en los barrios y prevenir que las bandas de narcos volvieran a someterlos. Pero cuando Robson dejó el comando, los nuevos oficiales se apartaron de ese objetivo: las UPP se volvieron violentas, dejando que las milicias tomaran el espacio dejado por las bandas de narcos.

“Hay un punto que tardé en entender: ¿Por qué la droga no es combatida en los barrios ricos? ¿Por qué solo en las periferias?”, se preguntó Robson, cuando conversamos. “La lógica de guerra es una instrumentalización de la Policía por parte de la élite para mantener a los pobres lejos y controlados, para que no incomoden. Cuando uno toma conciencia de que es un instrumento de violencia contra personas que vienen del mismo lugar que uno… Esa política es perversa. Es tan perversa que el policía no consigue entender que lo están empujando psicológicamente hacia eso: la corrupción, las armas, el interés del fabricante de armas… Eso genera una estructura de guerra”.

La respuesta de Robson Rodrigues da Silva para el diputado que lo cuestionó en 2015 no fue emocional. Él adoptó un tono de científico social, su campo actual de estudios. Sabía que los oficiales más viejos lo criticarían, que los políticos de su estado no estaban interesados en reformar la Policía y que sufriría boicots desde adentro. Aun así, dijo: “Nosotros no tenemos políticas públicas y nos quedamos combatiendo solo la punta del problema, agotando los recursos de la policía y abriendo espacio para la corrupción. Brasil necesita despertar.”

El entonces comandante se jubiló meses después, decepcionado.

Rodrigo Pedroso (São Paulo, 1986) es periodista y colaborador de CNN. Tiene un máster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha cubierto el posconflicto en Colombia y actualmente escribe reportajes sobre temas sociales y políticos en la Amazonía brasileña. Es becario del Amazon Rainforest Journalism del Pulitzer Center.

Roberto Navia (Bolivia)

Hortensia cierra sus ojos oscuros y cubre con las manos sus oídos para ahuyentar las voces acusatorias que trae el viento. En ese mundo en penumbra, se esfuerza por creer que aquello es una pesadilla de juguete, pero los gritos de la tribu le impiden ocultarse en sus pensamientos, acurrucarse allí como un animal indefenso hasta que todo pase: hasta que Alberto se libre de sus verdugos, se sacuda las llamas de fuego de la camisa y el pantalón y le diga: “Vámonos de aquí, mi amor, éste es un lugar de bárbaros al que no pertenecemos”.

Pero nada de eso ocurrirá.

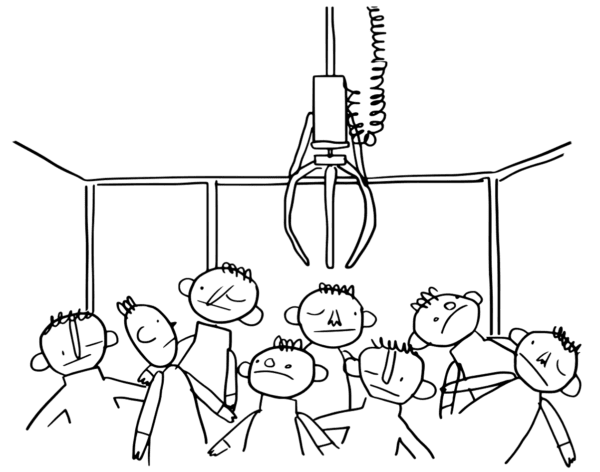

A lo diagonal de la plaza de Ivirgarzama, en la acera Sur de la iglesia de este lugar de Chapare, Cochabamba, uno de los centros productivos de coca boliviana que alimenta a la creciente industria del narcotráfico, Hortensia se ha sentado para no caer desplomada. Debe aceptar que no está metida en el hueco de un sueño profundo y que todo es real: su esposo Alberto, de 25 años, está por morir linchado junto a otros cinco jóvenes. Soportan los refusilos de palabras, los palazos, las pedradas, las patadas, los arañazos que apenas son la antesala de lo que vendrá. Los quejidos de los seis muchachos salen de las cavernas de sus gargantas, rebotan en las fachadas de las casas y en los oídos sordos de la muchedumbre.

Bastó que, a mediados de 2013, un chofer denuncie en los noticieros que media docena de jóvenes con uniforme policial y armados, le hicieron parar su camión, supuestamente sin ningún tipo de carga, la noche que retornaba a Ivirgarzama. El tipo contaba a voz en cuello que le obligaron a bajar del vehículo, que lo ataron de manos y pies, que lo dejaron abandonado en esa curva y que se llevaron el camión zigzagueando hacia el horizonte.

El chofer dejó de contar esa historia por el pueblo una semana después de su denuncia, cuando el camión apareció a orillas del río Ichilo. Ahí estaba el bicho rojo, estacionado en la arena, a pocos metros del agua turbia. La Policía lo llamó para que haga el reconocimiento físico y dijo que era ese, que estaba intacto.

Pero a pesar de que había recuperado su camión, acusó a Alberto y a los otros cinco de que habían sido ellos los autores del atraco y que para que no vuelvan a hacer otra fechoría, logró convencer a una multitud que merecían ser ejecutados por linchamiento.

El chofer arenga a la multitud bravucona y Hortensia lo tiene entre ceja y ceja, mirándolo como una perra brava, viendo cómo el hombre azuza a la vecindad para que afilen sus uñas, para que no lleguen a la plaza con las manos vacías, para que consigan los bidones con gasolina y los fósforos para encender una hoguera que, él promete, se verá desde cualquier rendija del Universo.

Semanas después del linchamiento de su marido, varios hombres fueron a ver Hotencia: “¡Dónde está la viuda!”, gritaban desde el patio y ella los escuchó en su habitación de alquiler de la planta alta, donde tenía un sueño intermitente por el estruendo de la tormenta. Hortensia escuchó esa voz que la buscaba, se levantó sin ningún ataque de miedo. Por la rendija de la puerta vio que eran cuatro y que estaban armados. Buscó sus dos machetes y los afiló uno con el otro para que los de afuera sepan que tenía con qué defenderse.

—¿Dónde están los paquetes de la merca que estaban en el camión que tu marido secuestró a nuestro chofer del camión rojo? —le gritó uno de los hombres.

—Alberto no es ni ladrón de camiones ni narcotraficante —le respondió Hortensia mientras hacía sonar sus machetes.

El hombre de la voz prometió que volverían.

Los linchamientos reflejan el fracaso de la lucha contra las drogas en Bolivia. El trópico de Cochabamba, donde el expresidente de Bolivia, Evo Morales, es el líder máximo de los productores de coca, es una especie de Estado dentro de un Estado controlado por los sindicatos cocaleros, donde la erradicación de las plantaciones ilegales de coca no demuestra cifras alentadoras y, de cuando en cuando, los agentes antinarcóticos encuentran fábricas de cocaína o la justicia por mano propia hace de las suyas en los terrenos de los ajustes de cuentas.

Desde fuera de Bolivia, el ojo internacional de la Oficina de las Naciones Unidas Contras la Droga y el Delito —que todo lo ve— reveló que la extensión de los cultivos de coca —materia prima para la cocaína— subió de 2019 a 2020 en un 15%, que las 25.000 hectáreas se convirtieron en 29.400 de un año a otro.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden —que también lo ve todo— ratificó a Bolivia en la lista oscura de países que no combate el tráfico de drogas. Dijo que Bolivia erró en sus acciones para realizar esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para cumplir con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico. Además de ser el portador de esa mala noticia, Biden dio una voz de aliento al Gobierno boliviano a “salvaguardar los mercados lícitos de coca de la explotación criminal y reducir el cultivo ilícito de la hoja milenaria que continúa excediendo los límites legales para usos medicinales y tradicionales”.

A Hortensia no le interesan los acuerdos internacionales ni lo que piense Biden, al menos no tanto como el hambre de castigar a quienes lincharon a su Alberto. Quiere limpiar su nombre, está segura de que él no robó ningún camión y que no estaba metido en el narcotráfico. Cuando se acuerda de Alberto, siempre lo ve con uno de sus cachetes inflados, con su bolo de coca.

“Solo las consumía como uso tradicional, para aguantar los trabajos duros en las faenas de campo”, dice, sabiendo que está en un territorio donde la hoja que se produce puede ir a las fosas de maceración —ocultas en la espesura de la selva— para convirse en cocaína, o a personas que suelen masticarla desde siempre para aguantar el hambre en el trabajo. Desde que Estados Unidos no controla la erradicación de la hoja de coca en Bolivia, los sindicatos cocaleros tienen el control de la producción y los dominios del territorio de Chapare. Por eso, Hortensia sabe que será difícil buscar justicia: cualquier detalle que se revele sobre el linchamiento de su esposo, puede poner en peligro su vida.

El nombre de los personajes de esta historia fueron cambiados por seguridad.

Roberto Navia (Santa Cruz de la Sierra, 1975) es periodista y escritor. Recibió múltiples premios de periodismo entre ellos el Ortega y Gasset 2007 y el Rey de España 2014 y 2018. Director de la revista Nómadas. Es autor del libro de crónicas Pecado original y coautor de Un tal Evo, biografía no autorizada de Evo Morales.

Juan Miguel Álvarez (Colombia)

La poeta cambiaba de esquina sin que uno se diera cuenta. A veces, me la topaba pasando un semáforo en una calle céntrica atestada de peatones; otras veces, se me aparecía de frente sobre el andén de una avenida de alta velocidad. Se acercaba con su gracia, sus ojos dulces, el pelo distribuido a la mitad y el gesto sonriente. Me entregaba una hoja de papel recortada no más grande que una mano, en la que venía impreso un poema suyo. A cambio, esperaba una moneda de mil pesos colombianos, que en ese momento podían equivaler a medio dólar.

Firmaba como Claudia y luego supe que no tenía más de 25 años y que también tocaba guitarra y cantaba. Era una rebuscadora de monedas a cambio de palabras. Las primeras dos o tres veces en que me interrumpió el paso para atravesarme el poema se lo compré. Después empecé a esquivarla. Hasta que un día no volvió a dar cara. Quizás se fue para otro lugar, pensé.

Pasó el tiempo, unos tres o cuatro años. Y de repente, la vi en esta misma ciudad. No en las calles de siempre, sino en otras por las que había menos gente. Su imagen había cambiado. La suavidad de su rostro había dado paso a unos ojos inflamados sobre ojeras de bulto, el pelo en grumos arrojado sobre la frente y su ropa era la de una persona que no había dormido bajo techo en días. Ya no ofrecía poemas. Acaso estiraba el brazo con la mano abierta en señal de limosna. Me acerqué para darle algo de dinero y lo entendí todo: las venas de su antebrazo estaban perforadas por incontables pinchazos de agujas y en el pliegue interno del codo se le había formado un bulto morado supurante. Claudia, la poeta, estaba entregada a la heroína. No me dijo nada y creo que no me reconoció. Me recibió un billete con un gesto cualquiera y siguió en lo suyo.

Hace rato que las ciudades colombianas son puntos de uso intensivo de drogas. Aunque es sabida la historia de este país como productor de cocaína y marihuana, y aunque abundan las ficciones en películas, series y libros en los que la trama es una intricada red de criminales colombianos capaces de toda la violencia por exportar unos kilos de polvo blanco, lo cierto es que acá dentro ese relato ya es distinto.

Ante las numerosas y furibundas campañas policiales y militares contra el tráfico internacional de cocaína que el Estado implementó desde los años ochenta para acá, los narcotraficantes crearon un nuevo mercado entre la población colombiana. A este negocio se le llama “microtráfico” o “narcomenudeo” y es posible afirmar que hay expendios de drogas ilegales en cada núcleo urbano del país, no importa que sea un pueblo minúsculo o una ciudad grande.

Es frecuente escuchar a las autoridades afirmando que el mercado interno de estupefacientes es el delito “con mayor impacto en la ciudadanía”. No solo por los asesinatos de las guerras entre bandas armadas que aspiran a dominar las calles para controlar el negocio, sino también por la cantidad de nuevos adictos con sus propias muertes por sobredosis. Un estudio publicado en 2021 por el Ministerio de Justicia advierte que entre 2013 y 2020 se registraron 28.541 muertes asociadas al consumo de drogas: desde alcohol, cocaína y drogas de diseño, hasta opioides como la morfina, tramadol y fentanilo, y opiáceos como la heroína.

Si bien en los noventa, la heroína producida en estas montañas salía con destino a Estados Unidos, entrado el nuevo milenio esta droga comenzó a circular generosamente en algunas de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, y el conurbano Pereira-Dosquebradas. En esta última, que es donde ocurrió la historia de Claudia, la poeta, los narcotraficantes pusieron dosis gratuitas en la calle. Todo aquel que quisiera probar la heroína, solo debía pedirla en los nuevos expendios que fueron dispuestos en casas de barrios marginales. La gente fue probando y fue cayendo. Si bien existe subregistro, se estima que en Colombia hay más de 15.000 usuarios de heroína. El mismo estudio del Ministerio de Justicia informa que en las cuatro ciudades ya citadas hay 6.601 personas que se inyectan drogas como heroína, ketamina y cocaína: Bogotá, con 2.841 personas; Cali, 1.349; Pereira-Dosquebradas, 1.228; y Medellín, 1.183. Lo inquietante es que mientras Bogotá suma más de siete millones de habitantes, el conurbano Pereira-Dosquebradas no alcanza el millón.

Por un tiempo largo volví a perder el rastro de Claudia, la poeta. En 2020, durante los meses de confinamiento por la pandemia, me adentré en los rincones urbanos de los expendios de heroína para saber cómo estaba afectando el cierre de la ciudad a estos adictos. Caminé por corredores en los que las personas permanecían acurrucadas o tiradas sobre el pavimento pasando la duermevela luego del “chute”, inyectarse la droga. Y busqué a Claudia entre los muchos rostros cuarteados. Creo no haberla visto.

En esas, conocí a doña Noé. Una madre de familia del barrio de uno de los expendios, que un día fue instruida por una ONG para salvar a las víctimas de sobredosis, incluso inyectándoles naloxona, el medicamento de choque. En una de nuestras conversaciones, doña Noé me habló de una joven de piel blanca, pelo castaño, que “hablaba muy bonito” y tocaba la guitarra. Ella le había salvado la vida luego de un episodio de sobredosis.

Doña Noé me dijo que luego de ese día, esta joven empezó a evitar la heroína y quiso cambiar. Meses más tarde, se volvieron a ver. La joven venía a despedirse. Le dijo que se iba para otro país a tocar la guitarra con un grupo de música andina. También le mostró sus brazos: ya no mostraban heridas recientes de agujas. Doña Noé comprendió que esa joven se había recuperado. Y yo quiero creer que esa joven era la misma Claudia que me atravesaba sus poemas en la calle.

Juan Miguel Álvarez (Bogotá, 1977) es periodista en temas de cultura y derechos humanos. Editor de Baudó Agencia Pública. Ha sido incluido en la selección final del Premio Gabo 2015 y 2017, y en la del True Story Award 2019. Es autor de La guerra que perdimos, obra ganadora del Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez 2021.

Óscar Mártinez (El Salvador)

Érase una vez un país en el que, por un par de onzas de marihuana, casi quedan en libertad 46 pandilleros, sin resolverse decenas de asesinatos y bajo tierra al menos cuatro cadáveres.

Esta historia es absurda, pero real. Como El Salvador.

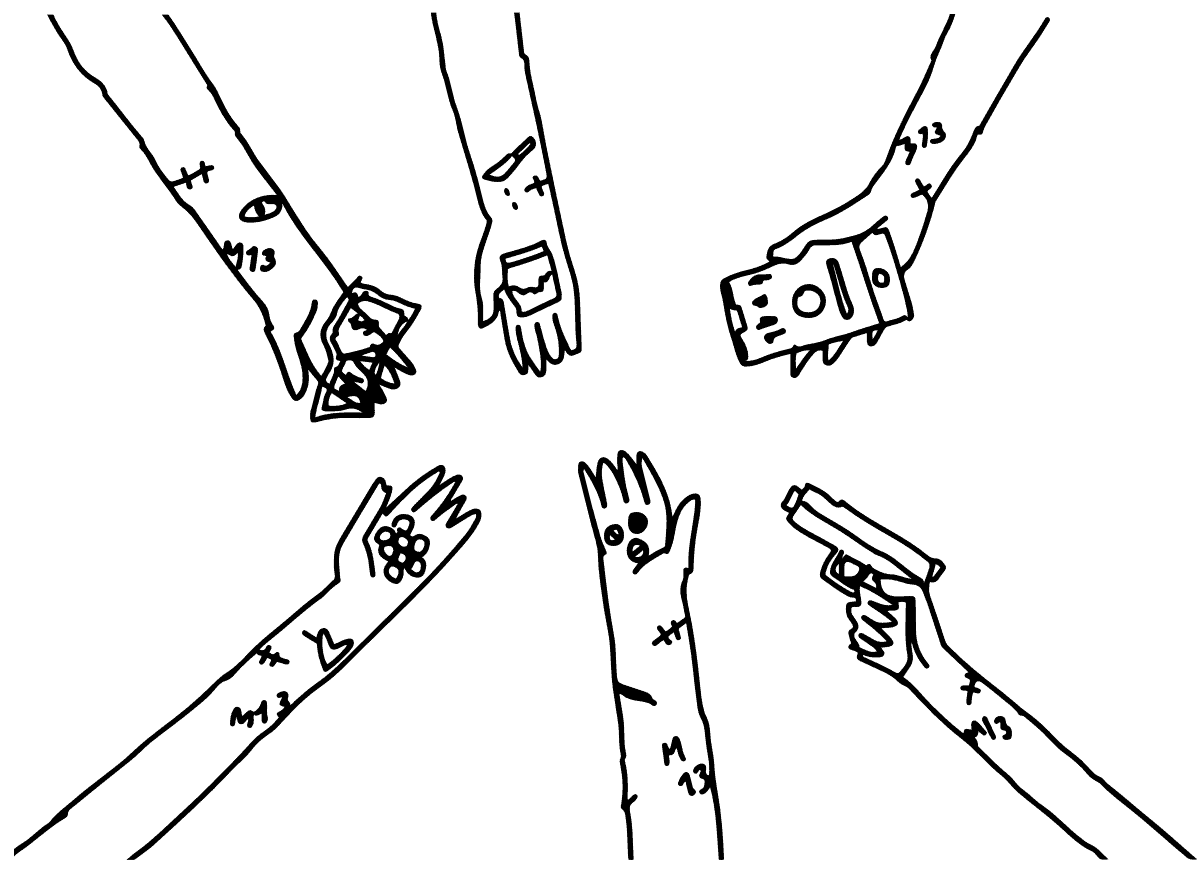

Miguel Ángel Tobar era un expandillero de la Mara Salvatrucha-13, la pandilla nacida en California a finales de los setenta y deportada a Centroamérica a finales de los ochenta, la más grande del mundo, la que Donald Trump calificó como “la gente más ruda que hayas conocido… Animales”.

Tobar entró a la MS-13 a los 12 años, cuando tras 13 segundos de recibir patadas y puñetazos de otros pandilleros, su líder le dijo: “¡Órale, perrito, bienvenido a la Mara!”. Luego de más de una década en esas filas, y de que sus propios hommies asesinaran a su hermano, también pandillero, y que él asesinara a esos asesinos, Tobar abandonó la MS-13 en 2009 y cedió ante el acoso de un obstinado inspector que lo convirtió en testigo protegido para declarar contra toda su clica, la Hollywood Locos Salvatrucha de la MS-13.

Tobar fue bautizado por la Fiscalía como el testigo Yogui, en medio de un juicio donde denunciaba a 46 pandilleros y dos policías por decenas de homicidios, entre ellos algunos de los 56 donde él participó, además de extorsiones, violaciones, tráfico de armas y robo de vehículos. Pero Tobar se hartó. Se hartó de la miserable vida que esa oficina de nombre pomposo, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, da a esos cerca de 50 traidores que procesa cada año: les ofrece protección, una canasta de comida y no acusarlos por sus delitos, a cambio de que confiesen ante un juez lo que saben.

Pero la protección era una casita en una breña del occidente salvadoreño, donde Tobar se sentía tan inseguro que dormía bajo una viga donde escondía una granada de fragmentación M-67: estaba decidido a estallarla si los pandilleros entraban a matarlo. Prefería morir así, junto a su mujer de 17 años y su hija de dos, y no por la saña vengadora de los que antes fueron su familia.

Tobar, que en la MS-13 se hizo llamar El Niño tras sacar el corazón a otro pandillero conocido como El Caballo, desertó en 2014 de las condiciones estatales de su traición y volvió a su casa, en un cantón conocido como Las Pozas, frontera con Guatemala, y sobrevivía como podía mientras seguía de testigo en el juicio para no perder lo único que le interesaba, el perdón de sus delitos.

Ejecutaba pequeñas extorsiones, robos modestos. Y microtráfico de marihuana.

Tobar cruzaba a una aldea guatemalteca y allá compraba onzas de hierba que, por montes, introducía a El Salvador. Pretendía venderla, pero casi siempre la fumaba, y por eso aquel muchacho corto, macizo y moreno, se llenaba de manchas blancas, signos claros de desnutrición. Tobar fumaba con empeño y deleite. Dejaba crecer las uñas de su pulgar y meñique para que hicieran de pinzas al sostener la más minúscula bacha y no perdonar así ni un suspiro de humo.

Un día, Tobar regresaba por las veredas con sus onzas de marihuana y sin escuchar a ninguna tanuna (también conocida como alma de perro), esa ave que, según él, era de mal agüero y le hacía abortar sus misiones marihuaneras cuando las oía. Hasta que, desde la vereda, se le apareció algo más temible que las tanunas: cuatro policías rurales, agentes con entrenamiento semimilitar y un espíritu enteramente militar.

Tras el procedimiento regular en una detención en los montes salvadoreños, o sea, tras varios insultos, puñetazos y patadas, los rurales arrestaron al traficante de marihuana Tobar y lo llevaron a las bartolinas de la delegación policial de la ciudad más cercana. Los rurales, luego de insultar, patear y puñetear, actuaron bajo estricto respeto de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de la República de El Salvador, que establece que son drogas las “semillas, florescencias, plantas o partes de ellas o cualquier otra sustancia que se utilicen como materia prima para la purificación modificación o fabricación de drogas”. Y, para no dejar resquicio de duda, agrega que no solo está prohibido sembrar, cultivar y transformar el cannabis, sino también su “posesión o tenencia”, y propone como única atenuante, una condena de entre uno y tres años si la cantidad de droga es inferior a dos gramos.

Que si son más de dos, equivalen a entre tres y seis tras barrotes.

Tobar explicó que era testigo protegido. Los rurales volvieron a patearlo. Y allá fue el testigo protegido a ser refundido en una celda con varios miembros de la pandilla a la que él traicionó.

Para aquel entonces, el violador de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas aún debía testificar contra 46 hommies y dos policías acusados de haber entregado a un informante para que los pandilleros lo asesinaran, pero también tenía que ayudar a un forense a identificar uno de los cadáveres que Tobar aseguró haber tirado a un pozo de 56 metros de profundidad en un pueblo cercano. Pero qué importaba todo eso ante la obligación de castigar a un infractor que cargaba proscritas onzas de esa planta en uno de los países más homicidas del planeta, con una tasa de 61 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para poner esto en perspectiva: el México de los narcos y los cárteles se escandaliza con toda razón cuando su tasa supera los 20 asesinatos.

Tobar, asesino viejo, robó un bisturí al doctor que lo revisó antes de meterlo a la bartolina, y lo sacó ante las amenazas de los demás reos que aseguraron que estaban por “desquebrantar” su hocico. Los pandilleros, menores que él, menos resignados a la muerte que él, gritaron “¡filero, filero, filero!” hasta que uno de los policías llegó, sacó a Tobar, lo volvió a patear y lo amarró a un poste de metal frente a la celda desde donde quienes querían desquebrantarlo ya solo podían insultar y amenazar.

Tobar fue asesinado cinco meses después, a sus 32 años, por dos sicarios de la MS-13 en un pueblo llamado San Lorenzo, cuando intentaba registrar en la alcaldía a Jennifer Liset, su segunda hija de tres meses, y a quien de momento llamaba Burrita.

En su expediente, y tras el registro policial de su captura por posesión de drogas, los agentes tuvieron que actualizar que el testigo Yogui había sumado un posible delito más a su lista, y que ello podía cambiar las condiciones de su protección como testigo de la Fiscalía. Firmaron, sellaron y archivaron y continuaron sin enviar la canasta de víveres como lo hacían desde que El Niño dejó el solar aquel donde dormía junto a una granada M-67, listo para estallar.

Óscar Martínez (San Salvador, 1983) es jefe de redacción de El Faro. Autor de los libros de no-ficción Los migrantes que no importan, La bestia, Una historia de violencia, El niño de Hollywood y Los muertos y el periodista. Entre los diversos premios que ha recibido destacan el Maria Moors Cabot 2016 y el Premio Hillman 2018.

Daniela Rea (México)

Es el verano de 2010 y un grupo de amigos de la infancia bebe cervezas en la calle para amainar el calor seco del desierto de Ciudad Juárez. Es de noche, algunos acaban de salir del trabajo, alguno viste aún el uniforme como bodeguero en una tienda departamental. Los cinco amigos beben, ríen, platican como cualquiera que quiere dejar atrás el sopor y el tedio de la jornada.

Están ahí cuando una patrulla de la Policía Federal llega intempestiva a reventar ese sopor. Seis policías bajan del vehículo e interrogan a los amigos, los suben a la patrulla, los golpean con sus armas, los someten. Algunos vecinos alcanzan a mirar desde sus ventanas, pero nadie sabe a dónde ni por qué se los llevan.

Esa noche del 13 de agosto en cinco casas esperan a los muchachos, de entre 19 y 29 años. Si fuera cualquier otro momento y otro lugar, sus familias pensarían que siguieron de fiesta, pero es Ciudad Juárez en 2010. Juárez pelea el ranking mundial de las ciudades más violentas del mundo, con diez asesinatos diarios. Juárez es disputada entre criminales de un grupo, de otro grupo, y militares, policías y políticos de varios bandos. Juárez es uno de los lugares donde el gobierno de México echa a andar su “guerra contra las drogas”. A nivel nacional el consumo de drogas en 2002 era de un 5% de la población, para 2008 aumentó a un 5.7%. Es 2010 y el gobierno de México quiere acabar con el narcotráfico, evitar que lleguen a sus hijos, y lanza una guerra. En medio están estos cinco muchachos que una noche de verano beben cervezas en la calle para amainar el calor.

Una mañana, tres días después de aquella noche, después de que sus familias los busquen desesperados, los muchachos aparecen en los noticieros matutinos por cadena nacional. Sus familiares los ven mientras empinan el café para continuar la búsqueda. Sus familiares no los reconocen: están golpeados, sucios y confesos. Ante las cámaras de televisión los muchachos dicen que son narcos, que matan y descuartizan policías, que pusieron el coche bomba que un mes atrás había explotado a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad. De Ciudad Juárez.

Coche bomba: el 15 de julio de 2010 un coche bomba explotó en la ciudad, matando a un policía federal que patrullaba por ahí, a un doctor que se acercó a ayudar a los primeros heridos y a dos personas desconocidas.

En la narrativa de la “guerra contra las drogas” el coche bomba sube un nivel más el horror entre los habitantes; en la estrategia del gobierno, el coche bomba posibilita subir el nivel del discurso de más mano dura, de la fuerza del Estado, del ellos contra nosotros. El coche bomba como representación del “narcoterrorismo” sube el miedo, la exigencia de seguridad, la intensidad de la guerra. En medio quedan unos muchachos que bebían cerveza para amainar el calor, como símbolo de un país que intenta sobrevivir a la crisis económica y a la violencia.

Después de salir en la televisión los muchachos son encerrados en cárceles de máxima seguridad. Mientras, afuera, siguen los muertos: para 2016, unas 24,559 personas son asesinadas en México, el doble de víctimas cuando Felipe Calderón declaró su guerra en 2006. Y sigue el consumo de drogas: para 2016 el consumo llega a un 10.3% de la población, casi el doble de cuando el presidente se propuso erradicarlas.

Los muchachos acusados del coche bomba viven encerrados durante tres años y medio, el tiempo que les lleva a sus familias comprobar su inocencia, y salen libres a mitad de 2013. En esa época —entre 2006 y 2012— otras 179.000 personas son detenidas, llevadas a cárceles y acusadas de ser narcos, como los muchachos. Con el tiempo menos del 1% permanece en las cárceles*. No sabemos si el resto eran inocentes, como los muchachos, o si la Fiscalía no sostuvo la acusación y un juez decidió liberarlos. La policía que encarceló a los muchachos estaba al mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el director Luis Cárdenas Palomino, funcionarios conocidos por construir crímenes mediáticos con el objetivo de sostener el discurso de la necesidad de la guerra contra las drogas. Ahora están presos en Estados Unidos por tráfico de drogas y tortura.

Los muchachos salen de prisión. Los rostros del poder cambian: se va el presidente Felipe Calderón y llega Enrique Peña Nieto. Se va Peña Nieto y llega Andrés Manuel López Obrador. El actual presidente promete acabar con la guerra, con la persecución del consumo de drogas. Pero todo parece empeorar: para 2020, unas 36.773 personas son asesinadas en México, más del triple de víctimas de cuando Felipe Calderón declaró su guerra. Mientras, los policías y militares siguen, la droga sigue. Y los muertos también.

* Elaboración propia con solicitudes de información, publicada en el libro Nadie les pidió perdón (Urano, 2015)

Daniela Rea (Irapuato, 1982) es periodista, documentalista y escritora. Es miembro de la Red de Periodistas de a Pie. Recibió los premios Excelencia Periodística de PEN Club México, y el Género y Justicia, entregado por ONU Mujeres y la Suprema Corte de Justicia. Autora de varios libros de no-ficción como Nadie les pidió perdón, La Tropa y Fruto.

Marta Martínez (Estados Unidos)

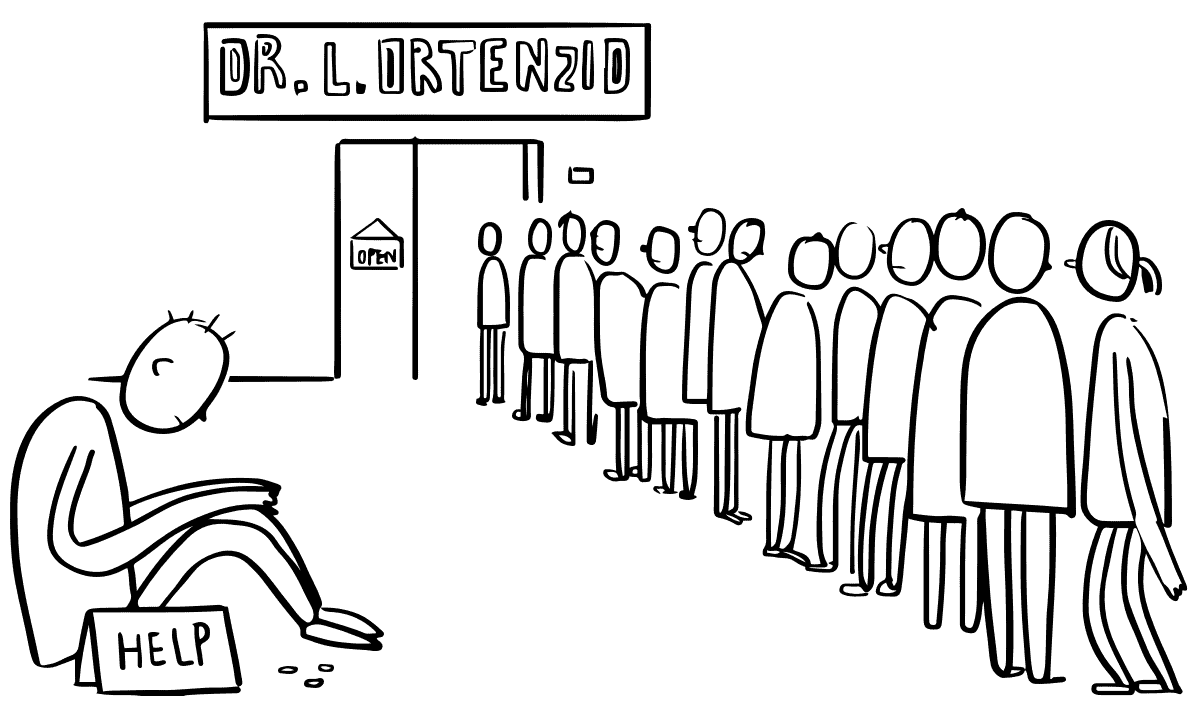

En Clarksburg, todos conocían a Lou Ortenzio como Doc O. Era uno de los médicos más queridos en este pueblo de unos 16.000 habitantes en el estado minero de West Virginia. Lou siempre se quedaba un rato más en la consulta si alguien necesitaba atención urgente: atendía partos, visitaba a enfermos en sus casas y hacía turnos en la unidad de cuidados intensivos. Incluso abrió la primera clínica gratuita allí y hasta hoy conserva una placa en la pared de su despacho, de cuando el gobernador lo nombró “Ciudadano del Año” en 1996. “Diez años más tarde, me había convertido en un convicto”, dice con una sonrisa amarga.

Ortenzio siempre estuvo a favor de probar medicamentos nuevos. En los noventa, en Estados Unidos algunas farmacéuticas impulsaron campañas publicitarias dirigidas a los médicos para popularizar el uso de la oxicodona y la hidrocodona (derivados del opio, como la morfina o la heroína) para aliviar todo tipo de dolores, desde una lumbalgia hasta una extracción de muelas, basándose en estudios que aseguraban que estos opioides no eran adictivos —estudios que ellos mismos habían pagado de su bolsillo, aunque eso los médicos no lo sabían todavía. “La gente tenía derecho a no sufrir”, dice el médico, para quien recetar opioides era como recetar medicamentos para la diabetes o el cáncer. “Empezamos a recetar de manera masiva porque entendíamos que iba a ayudar a la gente”.

De hecho, él mismo empezó a tomar opioides a finales de los ochenta. Primero fueron las muestras de Vicodina que le traían los representantes de las farmacéuticas. Empezó con dosis pequeñas, lo justo para aliviar el dolor de cabeza y el estrés cuando las visitas de los pacientes se alargaban más allá del fin de la jornada laboral, a veces hasta la medianoche. Ortenzio solía atender a cerca de 50 pacientes al día. Pero el efecto de las pastillas cada vez duraba menos y necesitaba aumentar la dosis. Si no lo hacía, llegaban los sudores, los escalofríos, las náuseas. La hidrocodona se volvió más importante que el oxígeno para Ortenzio, que llegó a tomar 40 pastillas al día, dosis que podía ser letal. “Sabía que estaba enganchado, pero era muy difícil admitirlo”.

El médico empezó a advertir esos mismos síntomas de adicción en sus pacientes: cada vez venían más a menudo, incluso antes de que se les terminara la receta, con cualquier excusa para conseguir más opioides. “Nunca eran las pastillas para la tensión las que se les colaban por el desagüe de la cocina o las que les había robado”. Y Ortenzio, admite, les decía que sí fácilmente y firmaba más recetas. Se tranquilizaba pensando que quizás sí tenían problemas de adicción, pero cuando se tomaban las pastillas recetadas parecía que mejoraban y que podían llevar una vida normal, sin dolor. Él sabía lo horrible que era el síndrome de abstinencia. “Pero las cosas se salieron de control”, recuerda. “Cuando nos dimos la vuelta, nos encontramos con una catástrofe”.

Más de medio millón de personas han muerto por sobredosis de opioides en Estados Unidos en los últimos 20 años. La mayoría de ellos no se iniciaron en el consumo comprando heroína en la calle. Fue a través de las recetas firmadas por médicos como Lou Ortenzio. “Tengo que admitir que fui un traficante de facto”, me dice, en el sentido de que era un suministrador: la gente le pedía opioides (sustancias reguladas) y él se las recetaba. Pero señala que siempre lo hizo pensando que había una razón médica para firmarlas.

La cola afuera de su consulta era cada vez más larga. A finales de los noventa, el médico recetaba opioides a la mayoría de sus pacientes y se convirtió en uno de los médicos que más los recetaba en la región. Su propia adicción le llevó a cometer fraudes: recetaba hidrocodona a nombre de otros pacientes para que ellos luego le entregaran las pastillas. Incluso firmó recetas a nombre de sus hijos. Ortenzio dice que perdió su “brújula moral” a causa de la adicción: “Haces cosas que no harías en tu sano juicio, cosas horribles”.

En 2004, agentes federales entraron en su consulta y confiscaron sus archivos. Dos años después, Ortenzio se declaró culpable de fraude sanitario y por firmar recetas fraudulentas. No fue a la cárcel, pero estuvo bajo supervisión durante cinco años. Tuvo que completar mil horas de servicio comunitario y pagar 200.000 dólares en reparaciones de daños. Ortenzio perdió su licencia y no podrá ejercer como médico nunca más.

Tuvo suerte de evitar la cárcel. Meter a gente en prisión es cómo Estados Unidos ha intentado lidiar la guerra contra las drogas dentro de su propio territorio. Cerca de dos millones de personas están encarceladas en ese país (el índice más alto del mundo) y una de cada cinco es por drogas. Ortenzio cree que la guerra contra las drogas no ha funcionado: “No podemos arrestar, juzgar y encarcelar para solucionar este problema”. Cree que la única forma es invertir en la recuperación de las personas que tienen problemas de adicción ofreciéndoles tratamiento.

Cuando empezaron las detenciones, muchos médicos restringieron la cantidad de opioides que recetaban. Pero Ortenzio nunca se imaginó las consecuencias. Muchos sustituyeron los opioides de receta por la heroína, que tiene efectos similares, y, en los últimos años, el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente. En el mercado negro, cada vez más drogas contienen fentanilo sin que los consumidores lo sepan, y eso ha disparado las sobredosis. En 2021, cerca de 108.000 personas murieron por sobredosis en el país, y el 65% de ellas fueron por fentanilo.

Después de perder su licencia médica, Ortenzio hizo de todo: fue jardinero, conserje, vendedor de material de oficina, repartidor de pizza. Desde hace tres años, es el director de la Clarksburg Mission, una misión religiosa que ofrece albergue a personas sin hogar, muchos de ellos con problemas de adicción, y que los acompaña en su proceso de recuperación.

Le pregunto si extraña ser médico. Dice que un poco, pero que siente que su trabajo ahora tiene un mayor impacto. Ha visto cómo hay gente que consigue cambiar su vida completamente, y que hay muchas posibilidades de recuperarse —en torno al 75%, según Ortenzio. Pero para lograrlo hace falta tiempo, mínimo 10 años, y acceso a tratamiento. “La gente que me quería como médico ahora entiende que cualquiera puede volverse adicto”, reconoce. Especialmente él, que debería haberlo sabido mejor que nadie.

Marta Martínez (Barcelona, 1984) es periodista multimedia y editora en Latino USA. Ha publicado en diversos medios como CNN, VICE, The Atlantic, Revista 5W y El País. Fue verificadora de datos en The New York Times e investigadora en The New Yorker. Su trabajo hizo parte de la selección final del Premio Gabo 2020. Vive en Nueva York.

Un especial de VIST sobre Drogas, Políticas y Violencias

Edición general: Joseph Zárate

Guión de video: Manolo Bonilla

Ilustración: Melissa Siles

Animación: Felipe Esparza

Diseño sonoro: Jaime Chirif

Programación: Nelson Velasco

![]()

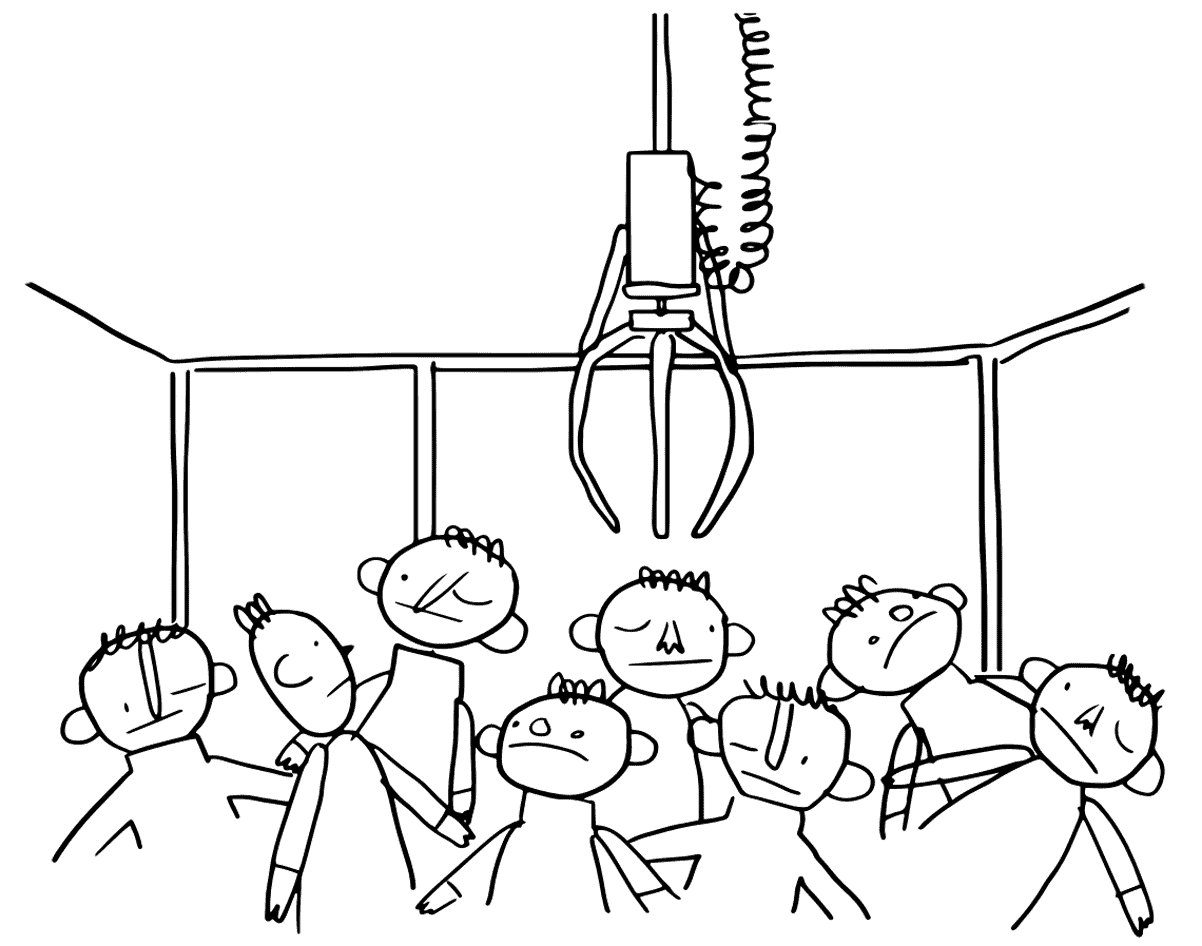

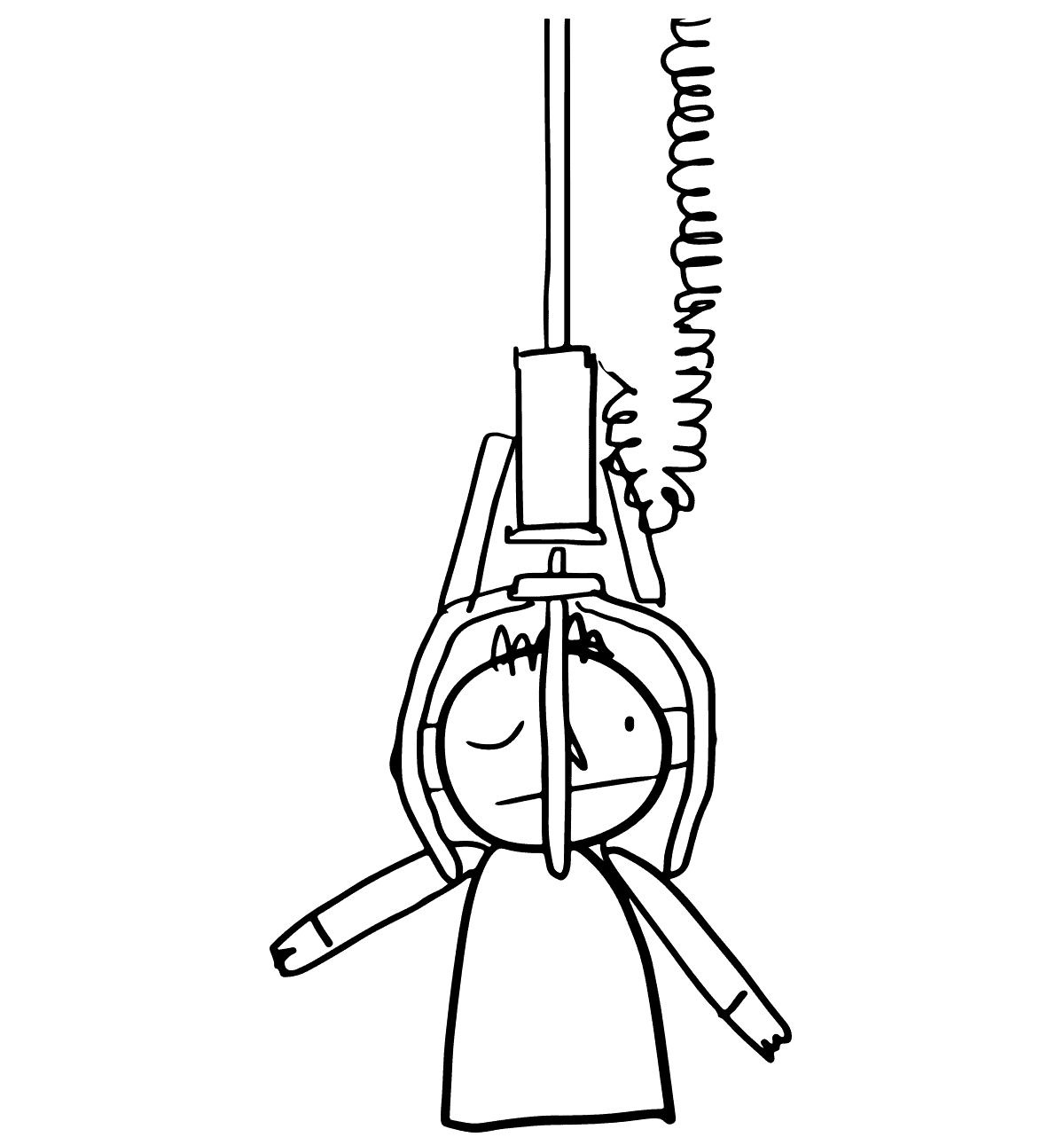

Más de medio siglo ha pasado desde que el gobierno de Estados Unidos —con Nixon a la cabeza— inició una guerra “global” y “sin cuartel” contra las drogas, afectando para siempre la vida de millones en Latinoamérica. Se han publicado estudios que explican el fracaso de esta guerra, pero pocos relatos sobre las heridas profundas que sigue dejando en la gente, más allá del cliché de las narconarrativas. ¿Por qué ha fracasado la guerra contra las drogas? VIST invitó a ocho periodistas del continente para que respondan contando una historia real.

Un agente estatal erradica plantas de coca en la selva peruana, pese a las amenazas de las mafias. Veinticuatro jóvenes mueren por consumir cocaína adulterada en Buenos Aires. Un policía de Río de Janeiro vive decepcionado de la política antidrogas de su país. La poeta de un barrio colombiano intenta curarse de su adicción a la heroína. Cinco chicos de Ciudad Juárez son encarcelados por narcoterrorismo. Decenas de asesinatos casi quedan impunes cuando un pandillero de la Mara cae preso por vender marihuana. Un médico receta opioides a pacientes adictos en Estados Unidos, y también se engancha a las pastillas.

Cuestionar “la guerra contra las drogas” es urgente para pensar América Latina: para entender que 51 años de prohibición han generado más desigualdad, más corrupción, más impunidad y violencia. Lo dice Guille Garat en el ensayo que abre este especial: en nombre de la guerra se violan libertades fundamentales, se cavan fosas NN, se arrasan comunidades campesinas y barrios marginados, se hurgan bolsillos de viajeros y estudiantes. Mientras el narco, ese monstruo que los Estados juraron derrotar, sigue allí, poderoso.

Guillermo Garat (Uruguay)

Javier Sinay (Argentina)

Rodrigo Pedroso (Brasil)

Roberto Navia (Bolivia)

Juan Miguel Álvarez (Colombia)

Óscar Martínez (El Salvador)

Daniela Rea (México)

Marta Martínez (Estados Unidos)

Un especial de VIST sobre Drogas, Políticas y Violencias

Edición general: Joseph Zárate

Guión de video: Manolo Bonilla

Ilustración: Melissa Siles

Animación: Felipe Esparza

Diseño sonoro: Jaime Chirif

Programación: Nelson Velasco

![]()