Coroico – Bolivia / 2021

Tocaña: la memoria africana de los Andes

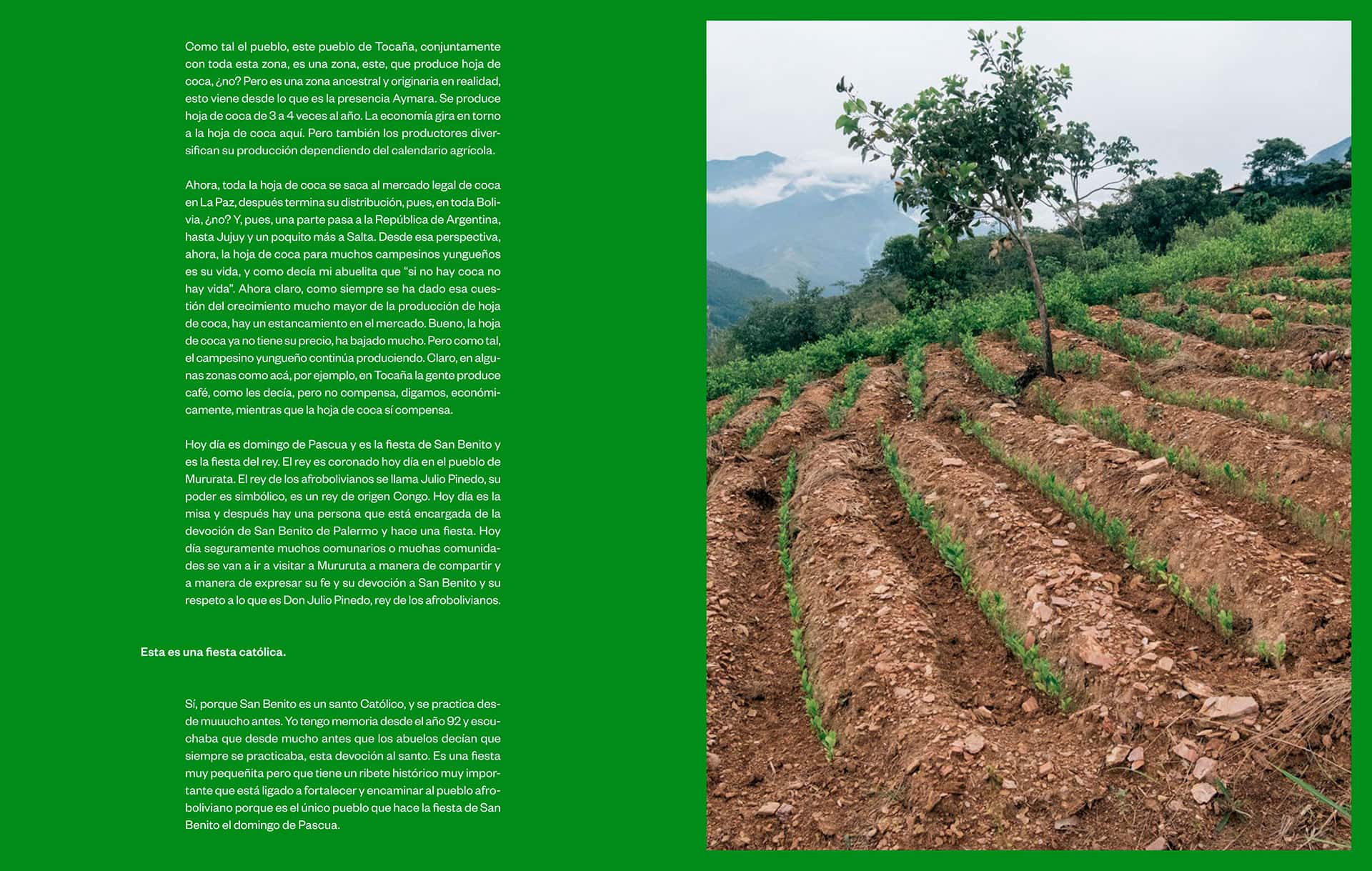

Lo cierto es que Coroico, y Tocaña, son tanto afros como indígenas. En estos pueblos ubicados en una zona de transición entre las altas montañas de Los Andes y el inicio de la Amazonía hay población aymara y en Bolivia, como en toda sudamérica, hubo trata de miles de personas africanas esclavizadas. Desde los años 1500 y hasta casi dos siglos después, los africanos y afrodescendientes bolivianos fueron obligados a trabajar en las minas de Cerro Rico, en Potosí. Sin embargo, en algún punto de la segunda mitad del Siglo XVIII, también fueron trasladados a Yungas.

La libertad para el pueblo afroboliviano llegó hace menos de cien años. Aunque en 1851 una reforma constitucional declaró a todos los bolivianos libres, tuvieron que seguir trabajando para sus patrones tres días a la semana. “Trabajaban tres días para el patrón y el resto para ellos. Tres días había que trabajar con todo, con tu comida, para el patrón. Y no recibían nada”, contó Vicente Gemio en el documental La voz de los sin voz – Afrobolivianos. Gemio cuenta que muchos se trasladaron a Yungas para vivir en un clima más cálido, pero aunque tuvieron la libertad de moverse, no eran completamente libres.

Solo en 1953, con la Reforma Agraria, los afrobolivianos, como ciudadanos libres, pasaron a poseer la tierra que trabajaban y que les dio el Estado. En 1995, las comunidades afrobolivianas de los Yungas se unieron en el Movimiento Cultural Negro, buscando ser reconocidos como una etnia, reivindicando sus vidas y tradiciones e iniciando una fuerte lucha antirracista.

Sin embargo, fue apenas con la llegada del primer presidente indígena, Evo Morales, cuando fueron reconocidos como una nación. En 2009, con el cambio de nombre del país a Estado Plurinacional de Bolivia, los afros empezaron a figurar ante el Estado. Ese mismo año fue elegido el primer diputado afroboliviano, Jorge Medina Barra, oriundo de la comunidad de Chijchipa, en Coroico. Luego, en 2013, la saya, su expresión artística más conocida, fue promulgada como patrimonio nacional.

La saya es música y danza, pero también poesía y sátira. Es una expresión también política en la que, al son del tambor, el bombo, la matraca y el cascabel, se baila y se cantan coplas. De hecho, a principios de este siglo en Tocaña ya estaban trabajando por exaltar su cultura. En 2003 construyeron un lugar específico para mostrar la saya, y solo tres años después tuvieron que agrandarlo, creando el Centro Cultural de Tocaña, con capacidad para 200 personas. Además, en el país también se celebra el ‘Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana’ el 23 de septiembre.

Más allá del reconocimiento cultural, la lucha del pueblo afroboliviano se trata de que se les garanticen sus derechos. Y esto incluye los derechos colectivos, como la protección de sus lugares sagrados, la titulación colectiva del territorio, el acceso a una educación intercultural, a la consulta previa, a participar políticamente, entre otros.

Según el Consejo Nacional Afroboliviano (Conafro), los avances son pocos. Reclaman que en la Asamblea Legislativa actual “se anuló la presencia de afrodescendientes”. Además, que no existen acciones enfocadas a disminuir la desigualdad educativa y en salud que hay en el país. Y menos la pobreza. Según las cifras oficiales, en el departamento de La Paz el 39.4% de la población vive en la pobreza. Por eso los y las jóvenes se van a las grandes ciudades a buscar empleo o educación profesional que no existe en la ruralidad.

Aunque desde 2015 comenzó el decenio afrodescendiente, declarado por Naciones Unidas, en Bolivia apenas en febrero de 2021 el Estado empezó a trabajar en ello. En esa fecha la Defensoría del Pueblo y el Conafro firmaron un convenio para implementar acciones para que se cumplan sus derechos individuales y colectivos. Este año, como resultado de sus gestiones, lograron conseguir 14 becas de educación superior para jóvenes afro.

El reclamo es claro: el Estado debe tomar acciones para superar la discriminación histórica y el racismo que sigue operando en el país. Para esto las y los afrobolivianos deben poder acceder al trabajo, la educación, la salud, infraestructura, servicios básicos y vivienda. Es decir, a los derechos que existen en el papel.

Participantes

Estudiantes:

Coordinación General:

Claudi Carreras

Dirección del Proyecto, Responsable de los Talleres y Edición General:

Jorge Panchoaga

Registro Sonoro:

Bolívar – Colombia / 2020

Chocó – Colombia / 2020

Valle del Cauca – Colombia / 2020

Panamá / 2021

Guatemala / 2021

Imaginar en Montevideo

Imaginar en Cahuita

Cartilla Pedagógica