Cuando mataron a su papá, Andrés Cardona tenía tres años y medio. Su madre lo llevó hasta el cuartel militar para reclamar el cadáver. Cuando la mataron a ella, Andrés ya había cumplido los cuatro. Dónde está enterrada, todavía es un misterio.

Andrés es parte de un linaje de campesinos. Su familia viene del Tolima y desde la década del 50, cerca de veinte de sus miembros fueron asesinados. “No solo los más cercanos a mí, como mi papá, mi mamá, tíos, primos, también mi bisabuelo, mujeres decapitadas”, dice.

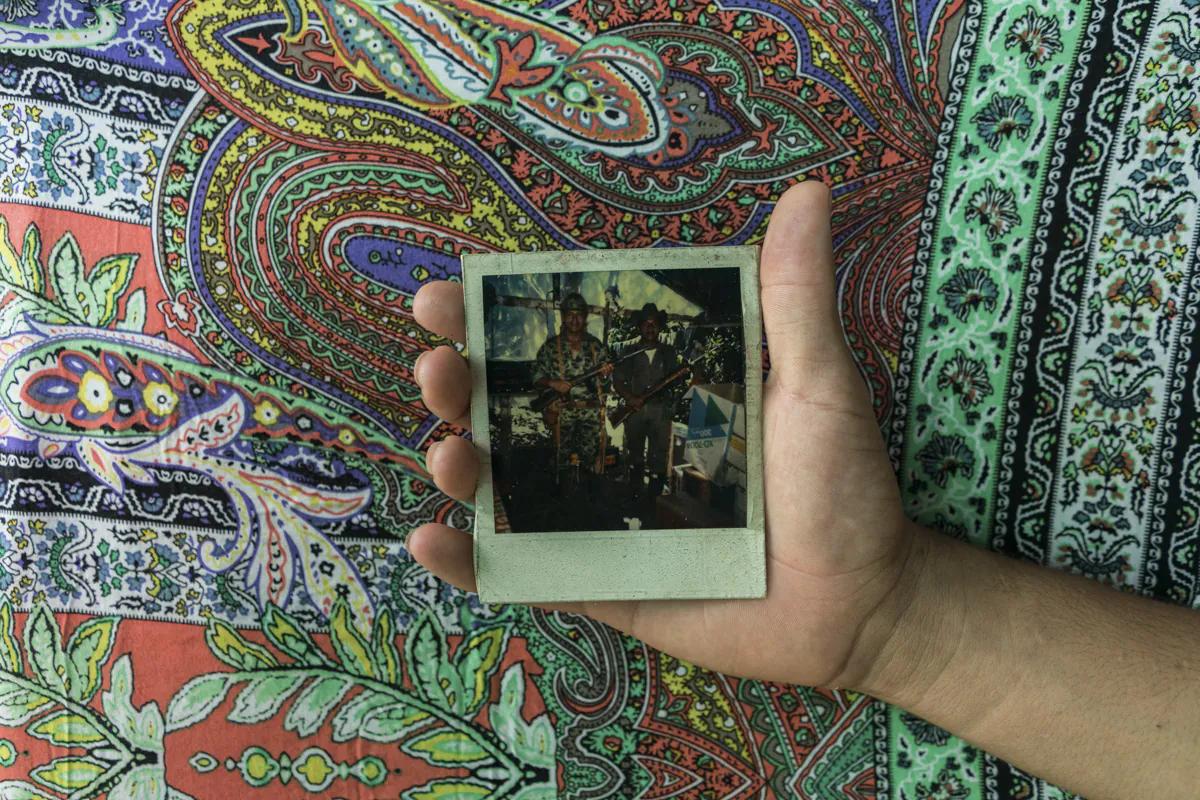

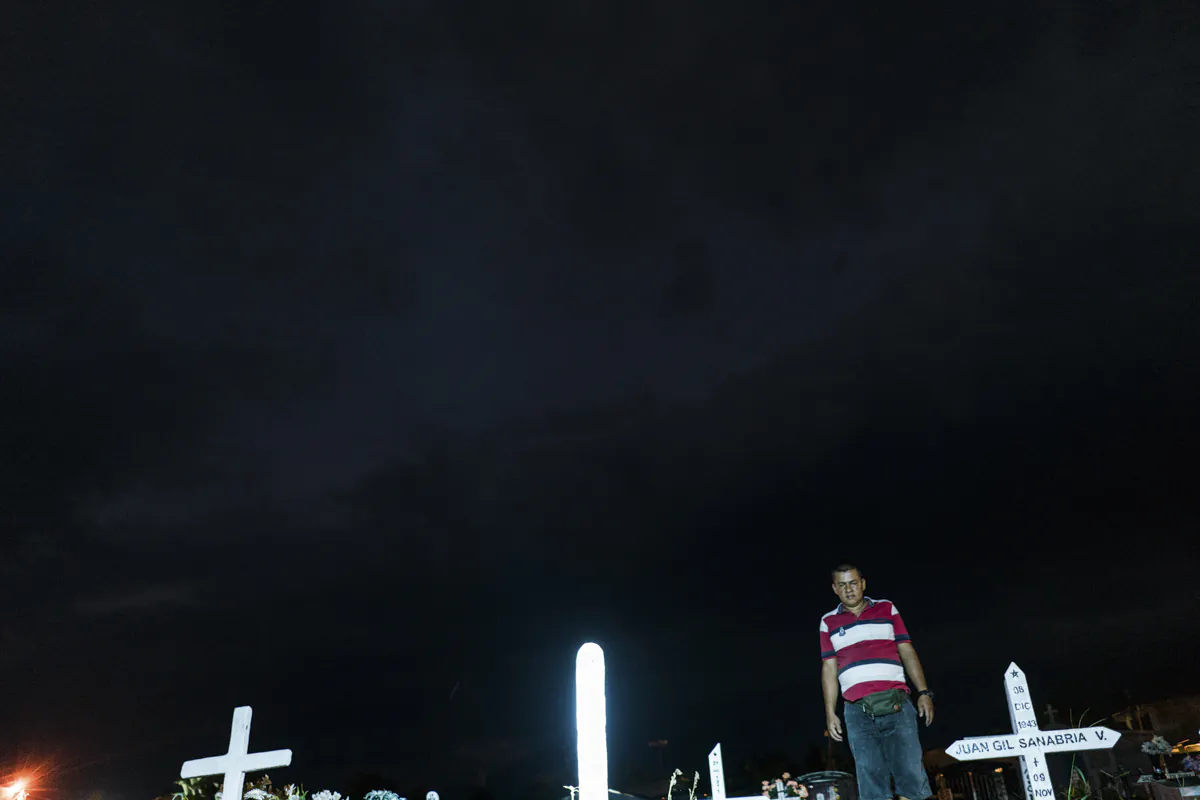

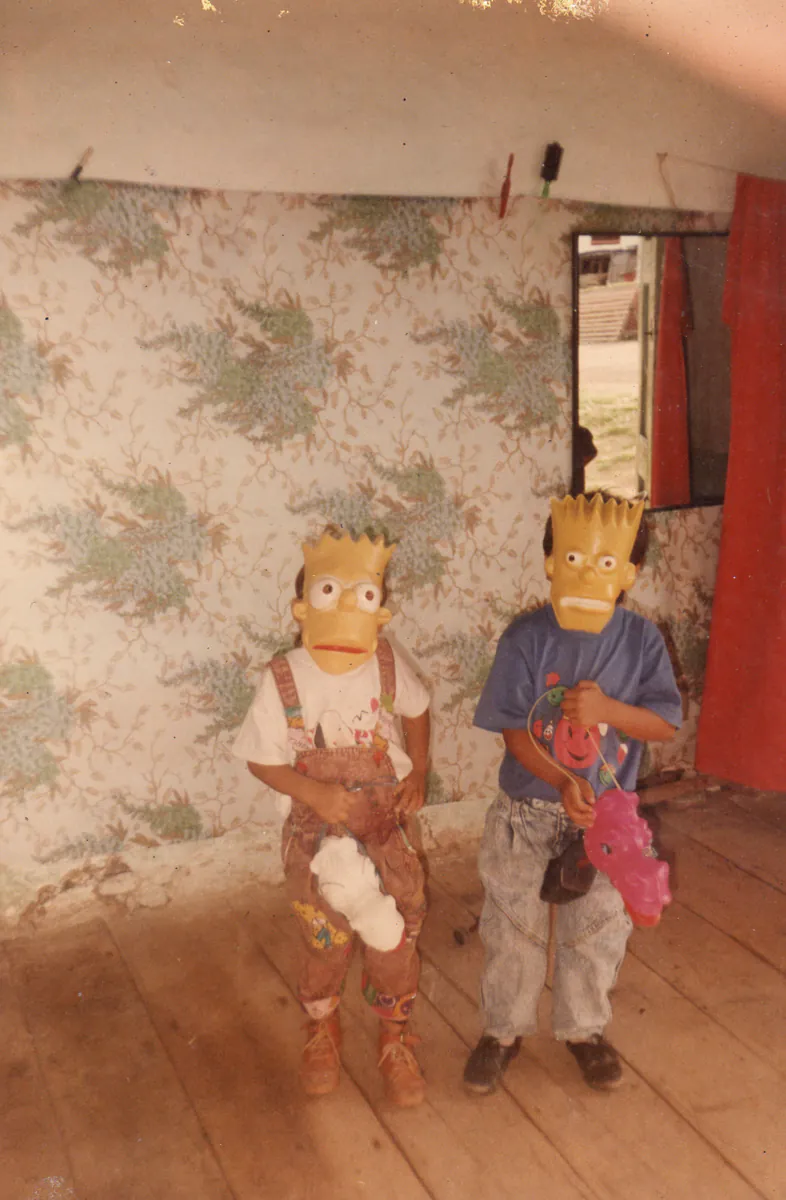

La tragedia quedó grabada en el álbum familiar. Empieza como un recuerdo de lo cotidiano: Andrés y su hermano con caretas de Bart Simpson, su padre montado a un caballo, el primer día de escuela, los disfraces de Halloween. Pero en algún momento se convierte en el registro de la muerte: la fosa común donde encontraron a su padre y su tío, ataúdes con arreglos florales, una foto de familia donde la mayoría de los protagonistas están muertos.

“Una vez al año a mi abuela le gustaba ver esas fotos, sobre todo en la época en la que se conmemoraba el fallecimiento de mi papá”, cuenta Andrés 27 años después. Ahora tiene 30 años y es fotógrafo. “Ella lo guardaba en unas cajas que tenía debajo de su cama. Pero yo siempre estuve apático. No me gustaba tanto verlas”.

Las fotos empezaron a dañarse. La humedad las corroía y Andrés supo que ahí había un punto de partida. Lo que empezó con esas imágenes es un trabajo en el que Andrés busca a su familia. No solo a sus padres, sus tíos, sus antepasados asesinados. Busca también a los vivos, a los que siempre tuvo cerca, para saber de qué están hechas sus sueños, su pesadillas, sus sentimientos, temores, el significado de la guerra y la soledad.

Andrés vive en una ciudad llamada Florencia, en el departamento de Caquetá, al suroriente de Colombia. Es la ciudad más grande de la Amazonía colombiana, el punto donde termina la Cordillera de los Andes y empieza la selva. Del otro lado de las montañas se ve la sabana. Tres territorios con tres climas distintos.

No siempre vivió aquí. Creció muy cerca, en Caguán, un pequeño pueblo de Caquetá, en una zona que él mismo describe como de “mucha violencia”. “Fue donde estuvo la FARC”, explica. “En el 2000 era como el epicentro de la coca en Colombia. Es un pueblo muy estigmatizado por la presencia de la subversión. Es donde durante mucho tiempo estuvo la columna más militar y estratégica. Es un lugar en el que han hecho masacres, muchos asesinatos. En Peñas Coloradas del Caguán, en el municipio de Cartagena del Chairá, hubo desplazamientos forzados de 3800 personas por la Fuerza Pública. Y las violaciones de DDHH fueron constantes en todo el territorio, en manos los militares, los paramilitares, la guerrilla”.

Con los años, Andrés llegó a entender que todo -la violencia en Colombia, la tragedia de su familia- tiene que ver con la tierra: con quién la posee y quién no. “Colombia tiene un problema de distribución de tierras”, dice. “Mi familia no ha tenido tantas oportunidades en la vida. Lo único que ha sabido hacer fue trabajar la tierra”, aclara. “Mucho ha tenido que ver un poco por un tema político de pertenecer a partidos progresistas, pero también tuvo que ver con la estrategia que planteó el Gobierno sobre la postura que tiene en las zonas donde hay cultivo de coca en gran cantidad”.

Cuando terminó el colegio no sabía qué quería hacer. Los primos con los que había crecido hacía tiempo que habían dejado la escuela y ninguno estudiaba. En Florencia había una carrera de artes y hacia allá fue. Tenía doscientos dólares y una maleta.

Se anotó en la Licenciatura en Artes para ser docente. Pasó por muchas ramas: la pintura, la escultura y el teatro. Buscaba la forma de contar lo que veía a su alrededor: una tierra de desigualdad y muerte. Así volvió a la fotografía: cuando era niño su tía le había regalado una pequeña cámara de rollos.

Terminó de estudiar y siguió haciendo fotos. Iba sin rumbo, no conocía demasiado ese mundo de galeristas y portfolios. “Llegué a la fotografía porque necesitaba encontrar una forma efectiva de contar qué me pasa y qué pasa en mi territorio”, cuenta sobre esos primeros años. “Pero después se volvió una bola de hielo que fue creciendo y ya no necesito solo contar el lugar en el que vivo sino que empecé a trabajar en otros lugares, a viajar por Colombia, ir a las frontera y tratar temas de migración. Todo fue creciendo de una manera rápida, muy rápida”.

Al principio pensaba que su trabajo era importante para su familia: les daba la oportunidad de hablar sobre eso de lo que nunca habían hablado. Ahora piensa que es al revés. “Cuando empecé a asumir de otra forma el narrar el conflicto, pensé que tal vez era mi familia la que me había dado la posibilidad de contar cómo es la muerte, la desaparición forzada, qué sueña y qué pesadillas tiene quien vivió así la violencia”.

Con el comienzo del Proceso de Paz se crearon organizaciones gubernamentales para afrontar la verdad del conflicto. Entonces, Andrés denunció la desaparición y muerte de su mamá para que intentar encontrar el cuerpo. “A mis padres los asesinaron en una época que en Colombia es conocida como la época del genocidio de la Unión Patriótica, que era un partido al que ellos pertenecían”, cuenta. “Hablar de lo que pasaba era ponerse en el mapa para que te asesinaran Fuerzas Militares de Colombia. Muchas preguntas que tuvimos nunca pudieron responderse porque no se hablaba del tema. Solo sabíamos que estaban muertos”.

De noche Andrés se subía con sus primos y su hermano al tanque de agua de su casa. En la oscuridad veían las avionetas militares sobre las montañas: las ráfagas de metralla, la luces y la pólvora suspendida. Cuando la guerrilla se replegó todo fue aún peor: llegaron los paramilitares. Cada mañana el pueblo amanecía con media docena de muertos. Sin importar qué cambiara, la violencia siempre permanecía.

El horizonte de paz desató un proceso de narración colectiva. “La gente empezó a hablar, se veía por la TV todos los días a gente contando lo que habían vivido”, recuerda Andrés. “Le dije a mi familia que ya era hora de hablar, quería que me cuenten qué había pasado, cómo, qué sentían ellos, qué los perturbaba y que querían para su vida”.

En esas charlas pudo ver cómo estas décadas de violencia y muerte habían delineado las pesadillas de su familia. “Noté”, cuenta ahora, “que cada uno tenía una versión distinta y una manera diferente de vivir esos duelos y la muerte y cómo la violencia los dejó en la miseria”.

En una de las fotos del trabajo de Andrés dos hombres jóvenes yacen en una fosa. Están de espaldas y casi desnudos, llevan solo un pequeño slip cada uno. Son el hermano y el primo de Andrés, que en esa posición recrean una escena real de 1993, cuando alguien fotografió los cuerpos de su papá y su tío. En la foto original están cubiertos de barro.

“Cuando fui con mi hermano y mi primo a hacer esa foto, yo hacía chistes: marica, acuéstese ahí”, cuenta Andrés. “Era un ambiente tranquilo, de confianza. Ellos todavía no entendían que yo estaba haciendo una interpretación de la fosa donde estaban mi papá y mi tío, sino que lo tomaron como algo un poco raro que yo hacía”, recuerda.

Cada foto fue la oportunidad para un encuentro. En el montaje de la escena se abría la chance de volver a hablar de sus muertos. A él, el proyecto le permitió estar más tranquilo para poder decir en voz alta que su familia no merecía lo que pasó.

El trabajo aún no está terminado. Andrés lo título “Wreck family” que puede interpretarse de varias maneras: familia en naufragio o familia inundada son solo dos de sus posibles traducciones. Para él, es un proceso en crecimiento, que lo acompaña en la búsqueda del cuerpo de su madre. Es un proceso de denuncia y de memoria, de trabajar con el dolor y de construir arte con la materia prima de la propia historia.