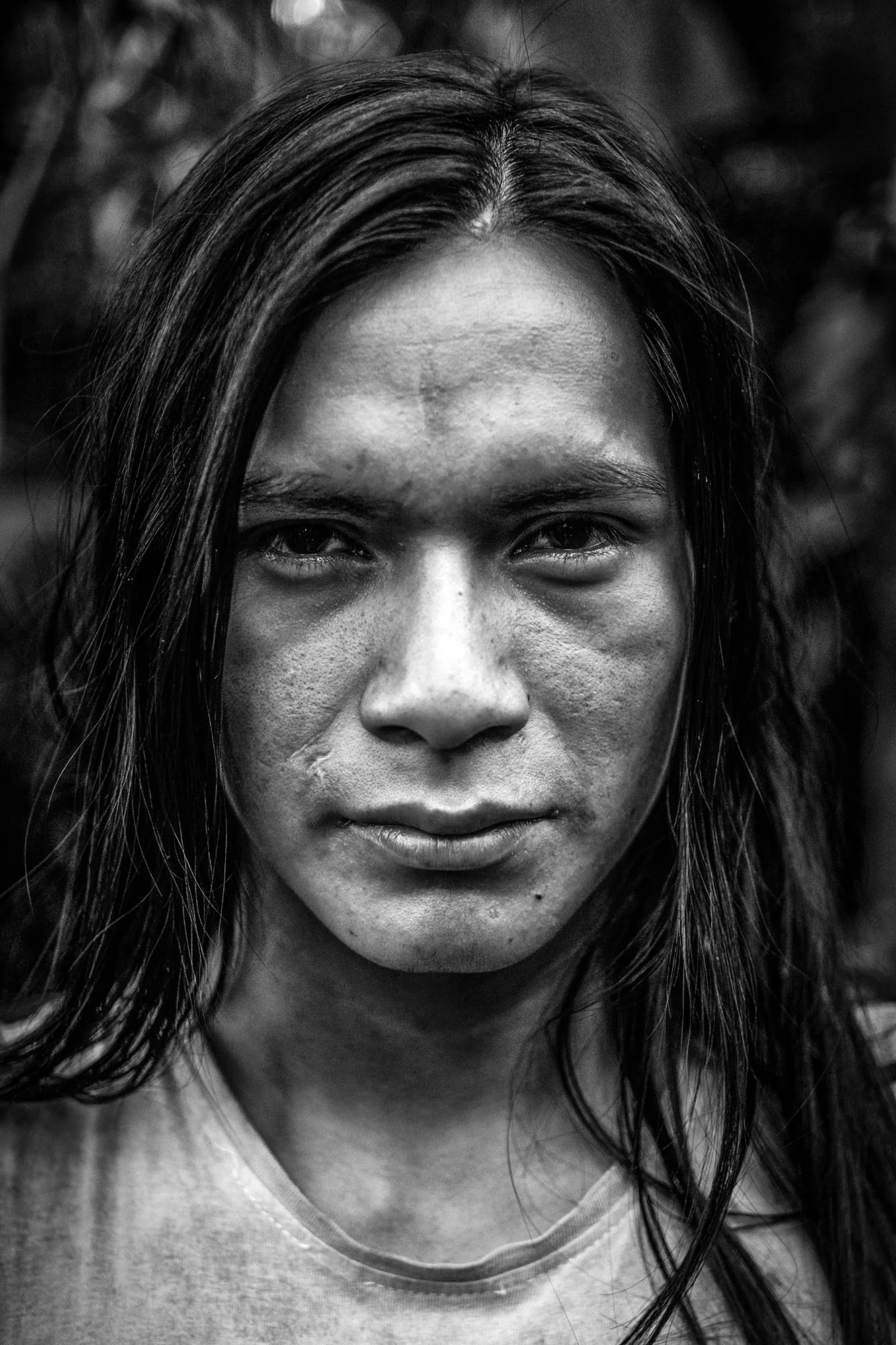

Antes de transformarse en viento, según la mitología de los sápara, hubo un hombre que profetizó el fin de la cultura de un pueblo del Amazonas ecuatoriano. Lo llamaron Piatsaw, demiurgo y padre de todos los chamanes. Ese mismo nombre eligió el fotógrafo Nicola Ókin Frioli para titular al proyecto en blanco y negro con el que busca relatar historias de luchas y resistencias de los pueblos nativos de aquel rincón del mundo.

Nicola es italiano pero, en su adolescencia, supo que sus raíces no iban a desarrollarse allí donde había nacido. Sintió el llamado del Amazonas y hacia allá fue, con la cámara de fotos como excusa.

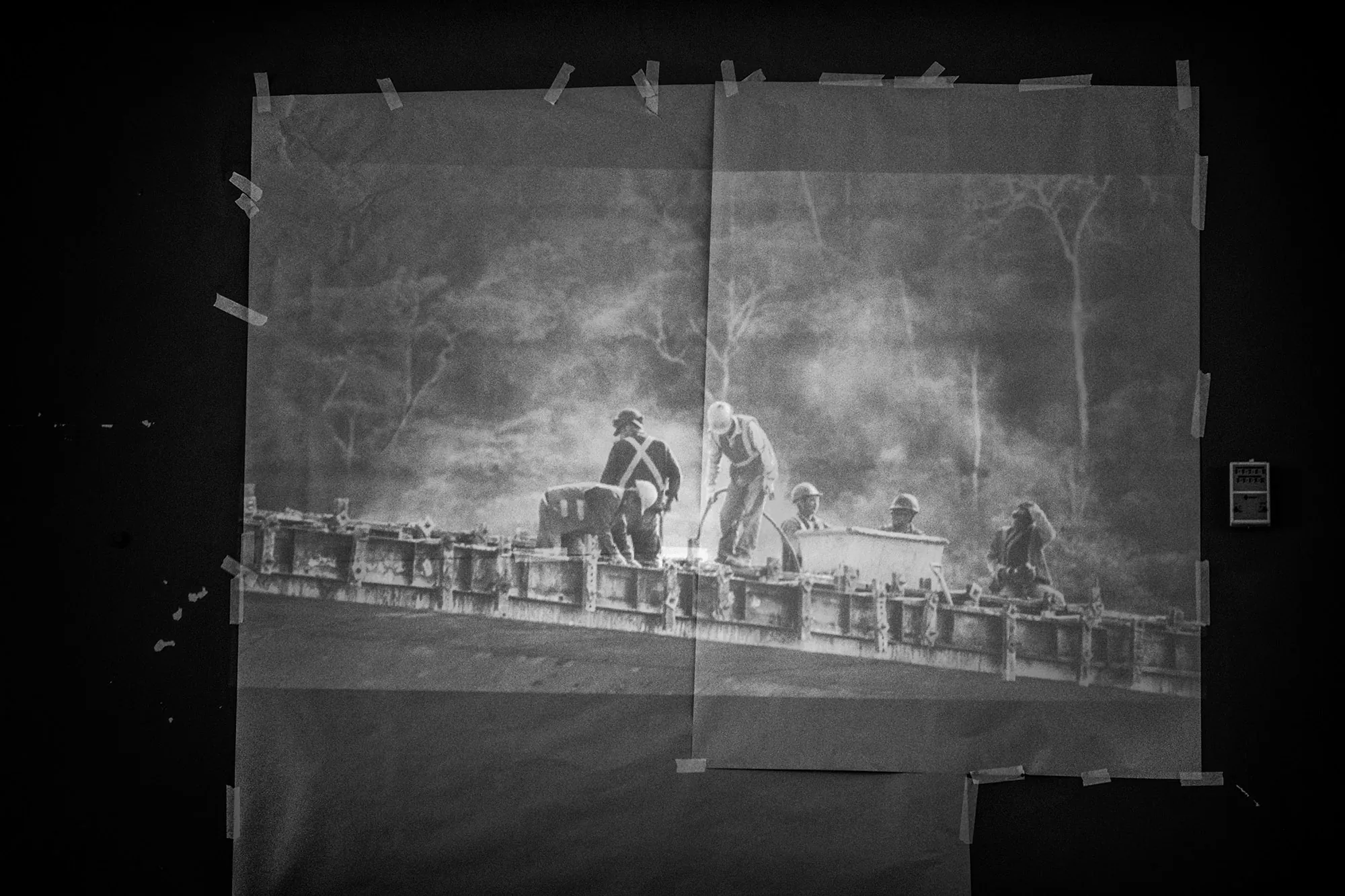

En un principio, su intención fue registrar desde las perspectivas de los nativos amazónicos las secuelas de la guerra del Cenepa, un conflicto fronterizo entre peruanos y ecuatorianos que estalló en 1995 y que dejó a la región repleta de minas. Una guerra que nunca fue declarada oficialmente y respecto de la que, al día de hoy, ambos bandos se adjudican la victoria. Sin embargo, fue descubriendo que ese conflicto era uno más dentro de las muchas adversidades con las que lidian cotidianamente. “La guerra fue solo un paréntesis en mi búsqueda por narrar la resistencia en contra de los proyectos mineros y petroleros a gran escala en la Amazonía ecuatoriana”, cuenta Nicola.

En la descripción que el propio artista realizó de su proyecto plantea: “Las actividades extractivistas no solo acabarían con la selva, harían perder a los nativos sus territorios como sus identidades y tradiciones. El territorio Shuar y Achuar es rico de cobre y oro, más al norte, en la Provincia de Pastaza, Orellana y Sucumbío, donde viven Sáparas, Kichwas, Ai Cofán y Sionas entre otros, la amenaza es la extracción de petróleo”. Parte de ese trabajo puede verse en la plataforma La Amazonía que queremos.

Nicola es un autónomo que hace años se dedica al fotoperiodismo y al reportaje. Radicado en México, fue galardonado en varias oportunidades por su trabajo “Al otro lado del sueño”. Allí relata historias de quienes viajan con rumbo norte en búsqueda de un mejor futuro.

¿El hecho de que seas un migrante influyó en tu trabajo “Al Otro Lado del Sueño?

Creo que fue al revés: el proyecto influyó en mi vida. A finales de 2007, ya mudado en México, quise pensar cuál iba a ser mi tema a largo plazo y decidí hablar de los migrantes. Pensé que la migración ya estaba bien contada por otros autores, pero los migrantes como yo quería no. Para mí, debía ser contado de alguna forma violenta y lejos de unas vías del tren. El drama de la migración estaba en el hombre y, precisamente, en aquellas personas que ya sea por refugiarse o por querer cumplir este “sueño americano” se habían enfrentado con la “pesadilla mexicana” que es su lado más brutal.

Intenté contar el drama humano de quien ha perdido, también, la esperanza. Busqué encontrarme con esta realidad, interactuar con cada uno de los migrantes individualmente empezando con una entrevista, viéndolos a los ojos y no juntos agarrados de un tren. Escuchar sus historias, sus penas y sus cruces ha hecho posible que me involucrara emocionalmente con ellos. Es uno de los proyectos en el que más lloré, pero nunca me reconocí en ellos. Ellos extrañaban su tierra y forzosamente migraron. Yo fui feliz al migrar. Mi condición como migrante no se puede comparar con las condiciones de la mayoría de ellos. Yo fui bienvenido, ellos son rechazados.

Te radicaste en México en 2007, ¿por qué?

Cuando decidí mudarme a México, había viajado ya seis o siete veces a esta tierra. Estaba siguiendo un grupo de indígenas wirrarika a su peregrinación ritual por el norte de México. El día que “pisé tierra mexicana” por primera vez, me sentí en un lugar que podía definir y llamar casa. Obviamente, una casa que nunca había conocido y que me hizo sentir como si, en realidad, aquel nuevo destino fuera un “regreso”. Así que la transición de Italia a México no fue nunca complicada. Yo tenía 30 años y estaba bien consciente de que mis raíces no iban a desarrollarse en el lugar donde había nacido. Necesitaba, creo, algo más. Tenía la necesidad de ir a lugares diferentes al que crecí, al que ya conocía. Tenía la necesidad de encontrar una forma para irme lejos, a “algún otro mundo” donde me inspiraba la idea de abrir algunas conexiones con el lugar, con su gente y su cultura milenaria. Creo que la fotografía colaboró en crear la forma en que quería vivir y fue el argumento para salir de casa, de mi lugar de confort. La cámara era el instrumento perfecto.

Estudié Bellas Artes y nunca estudié realmente fotografía si no de forma autónoma. Por eso me considero un outsider: mi camino con la fotografía no fue guiado ni bien planeado. Algunas de las experiencias que hice al principio no las considero del todo aprovechadas. Así que los primeros viajes, Pakistán o India por ejemplo, fotográficamente hablando no fueron completamente provechosos viéndolos hoy. Me sirvieron para que entendiera cómo encarar una temática y para un crecimiento personal como individuo, el gran tesoro que se lleva quien se enfrenta a conocer diferentes realidades.

En los últimos años mi proceso de elaboración de ideas es una mezcla entre planeamiento y una necesidad de trabajar en una forma que describo instintiva. Algo no debe ser planeado a detalle cuando uno se enfrenta al reto de contar una historia. Hay una parte que se debe decidir en el momento en que se están produciendo las imágenes. Aun así también mis proyectos están buscando otro enfoque, y cada vez que los analizo, los veo muy míos, y nacen de un interés personal.

¿Por qué elegiste viajar a retratar historias del Amazonas ecuatoriano?

El Amazonas… creo fue un llamado. Había investigado algunos temas que eran de mi interés desde hacía muchos años y en el 2015 decidí viajar. Quise ir con los shuar y no tenía claro cuál proyecto iba a desarrollar, iba por mí principalmente. Solo tenía muchas lecturas de crónicas de viajes y expediciones del siglo pasado, de testimonios y teorías brillantes y de misterios fantásticos, conocía algo de la cultura shuar por los libros que había leído, estaba fascinado de este mundo, y lo estaba empezando a soñar en mis noches.

Allá me encontré con el vigésimo aniversario de la guerra del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú. Me enamoré de estos panoramas de la precordillera andina y de las historias, de los detalles, de este lado místico y misterioso. El rol de los indígenas en la guerra (que se estaba haciendo en territorio principalmente shuar), fue crucial.

Pero la guerra fue solo un apéndice, daba un panorama más amplio en el tiempo a mi cuento sobre la resistencia indígena en contra de los proyectos mineros y petroleros a gran escala en la Amazonía ecuatoriana. En esta historia participan no solo los shuar, también están los sápara, los kichwas amazónicos, los ai’cofán. El tema de la guerra del Alto Cenepa en sí me ayudó a fortalecer el concepto de defensa del territorio. En este caso los Shuar, independientemente de quienes sean sus aliados, siempre han participado en la defensa de su territorio. Con el ejército durante el conflicto armado del 95, o en contra de ellos que, 25 años después, operan en beneficio de los intereses del Gobierno ecuatoriano y a favor de las empresas extractivas extranjeras. También en la Conquista española y anteriormente contra el dominio del Imperio Inca, los Shuar nunca fueron sometidos.

¿Cómo conseguiste acercarte?

Mi acceso con los Sápara, como con los Shuar y las otras nacionalidades fue a través de relaciones de amistad. Siempre hay un rol civil en las comunidades, o una federación que controla su territorio. Está presente el miedo de que un desconocido que venga de afuera sea en realidad un petrolero, un minero, alguien enviado por parte del Gobierno o de algunas empresas extractivas. En mi caso, con los sáparas mi contacto fue Yanda, comunicólogo sápara. Ahora es un buen amigo y me llevó a conocer la familia y la comunidad de Llanchama Cocha. Mientras que, con los shuar, empecé una relación de amistad con Vicente, el expresidente del Pueblo Shuar Arútam, una zona controlada dentro del territorio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH). No se entra sin permisos y la gente es muy atenta a esto. Yo he roto varias veces las reglas y sí, la gente se enoja. Yo creo haber tenido buena suerte, y buenos amigos y aliados.

¿Qué particularidades y diferencias encontraste entre los diferentes pueblos amazónicos?

Entre las nacionalidades nativas que conocí en la Amazonía , la selva es considerada como un ser viviente, un organismo, su cuerpo y un lugar donde ellos conviven bajo sus reglas. Su cosmogonía vive en la selva. Son los mismos espíritus y dioses, con nombres diferentes. [Philippe] Descola en su libro La selva culta afirma que para ellos plantas y animales son considerados parte de la sociedad. En la Amazonía se aprende mucho.

En sus caracteres, los shuar mantienen un ánimo más guerrero, más duro, sin sonrisas, a veces conflictivo según los casos. Esto se nota en la forma en que planean la metodología de hacer su resistencia contra las empresas. Los shuar de la comunidad de Tzumtsuim, cansados y enojados por la presencia de la minera, después de ser víctimas de un desalojo forzoso para dar camino a la minera que ocupaba Nankints, decidieron atacar con escopetas. Al contrario, tenemos ejemplos de comunidades kichwas o ai’cofán que actúan diferente, aprovechando de la prensa, los apoyos de ONG, a través de abogados y jueces. El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, una comunidad en la provincia de Pastaza, logró una gloriosa victoria en los tribunales: ganaron un juicio al Estado ecuatoriano por haber otorgado una concesión petrolera sin haber consultado a la comunidad.

Así que, en este caso, las mayores diferencias quizá sean las metodologías aplicadas para resistir. De todos modos, tanto los amazónicos de diferentes nacionalidades como las diversas nacionalidades andinas, están en mutuo apoyo para defender el territorio y la naturaleza, que son la fuente de vida y futuro para los pueblos originarios.

¿Cómo será el libro en el que se incluye el proyecto Piatsaw?

El libro que estoy diseñando incluye el proyecto Piatsaw. Pero el libro es un objeto aparte y se enfoca en otro tema: una investigación bizarra con recopilación de informaciones que hice en paralelo al proyecto de la resistencia. Será un libro dividido en dos partes, dos cuentos diferentes. A veces lo mismo desde dos puntos de vista distintos.

La primera parte tendrá una narrativa documental clásica (qué es Piatsaw), la segunda será un ejercicio más personal, una narrativa más de concepto, más libre, y se presentará como un diario apéndice. Todavía hay mucho que hacer y es un proceso que estoy tomando con calma. Este será mi primer libro y no tengo experiencias en esto, pero he descubierto un proceso hermoso que está dentro de la producción de un libro, estoy disfrutando el proceso creativo que lleva el diseño.